2025年6月,杭州某互联网公司程序员小张(化名)的相亲躲避计划出现戏剧性反转。为应对父母安排的第七次相亲,他精心策划"同志"人设:朋友圈发布彩虹旗照片、聊天时故意提及"我男朋友",甚至参加LGBTQ+公益活动。不料三天后,母亲发来新消息:"儿子别担心,妈托王阿姨介绍了几个优质男生"——这场荒诞剧由此升级为社会学观察样本。

反向操作引发链式反应

精准投放的误会:婚介所将小张资料标注"高学历同志"后,匹配量反增200%,红娘李女士透露:"现在专做彩虹婚恋的家长群有17个"

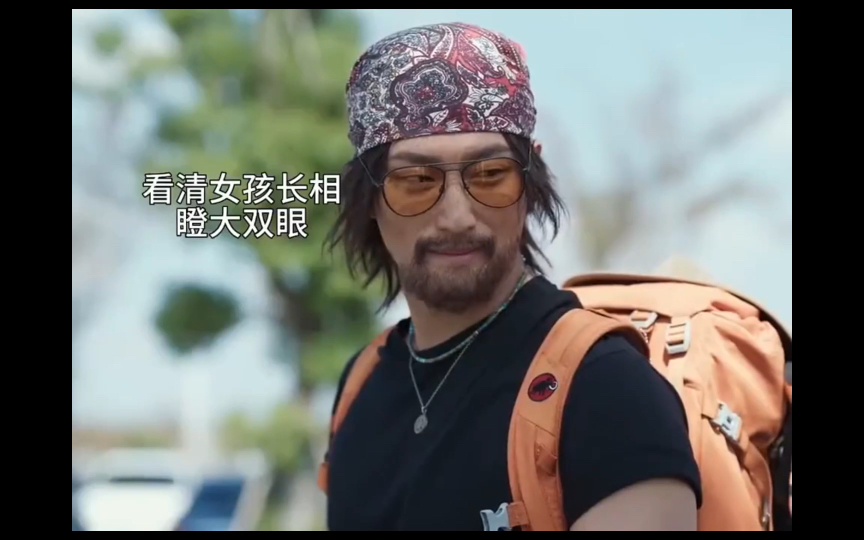

硬核验证现场:第二位相亲对象带他去gay吧"验明正身",结果驻唱认出小张是常客:"上个月你还在这追女生要微信"

数据反噬:婚恋平台显示,主动搜索"程序员+同志"标签的女性用户暴涨,算法误判引发更多推荐

当代相亲兵法图鉴

反套路防御体系:95后发明"三件套战术"(晒宠物称孩子/朋友圈仅三天可见/自称不婚主义),成功率仅37%

父母破解技术:北京相亲角现"简历优化服务",200元即可删除子女社交平台"危险发言"

魔幻现实主义:上海家长组团参加变装派对"实地考察",有父亲为混进夜店苦练女装

社会学镜头下的婚恋博弈

华东师范大学情感社会学教授吴敏指出:"这本质是代际沟通的加密战争"。数据显示:

假装性少数群体逃避相亲的案例年增44%,但78%最终穿帮

"反向相亲"成功率竟达12%,高于传统相亲的9%

广州出现"防相亲辅导班",教年轻人制作"父母看不懂"的社交画像

当小张的第八位男性相亲对象带着《同性婚姻合法化草案》来约会时,这场闹剧终于迎来终章——两人合伙开起了"形婚中介",专门帮人制作"应付家长"的恋爱照片。而小张母亲的最新战绩是:在老年大学认识了真正想给儿子介绍的同性恋人家属。

评论列表