哨点学校的监测革命

2025年秋季学期起,教育部在全国设立200所"学业负担哨点学校",每校配备智能监测终端实时采集:

每日作业量(通过教师端APP自动统计)

教辅材料来源(扫描ISBN编码追溯采购链)

课外培训参与率(与"校外培训家长端"数据互通)

北京海淀某试点校数据显示:新规实施后教辅材料支出下降63%,家长匿名问卷中"睡眠不足"投诉减少41%。

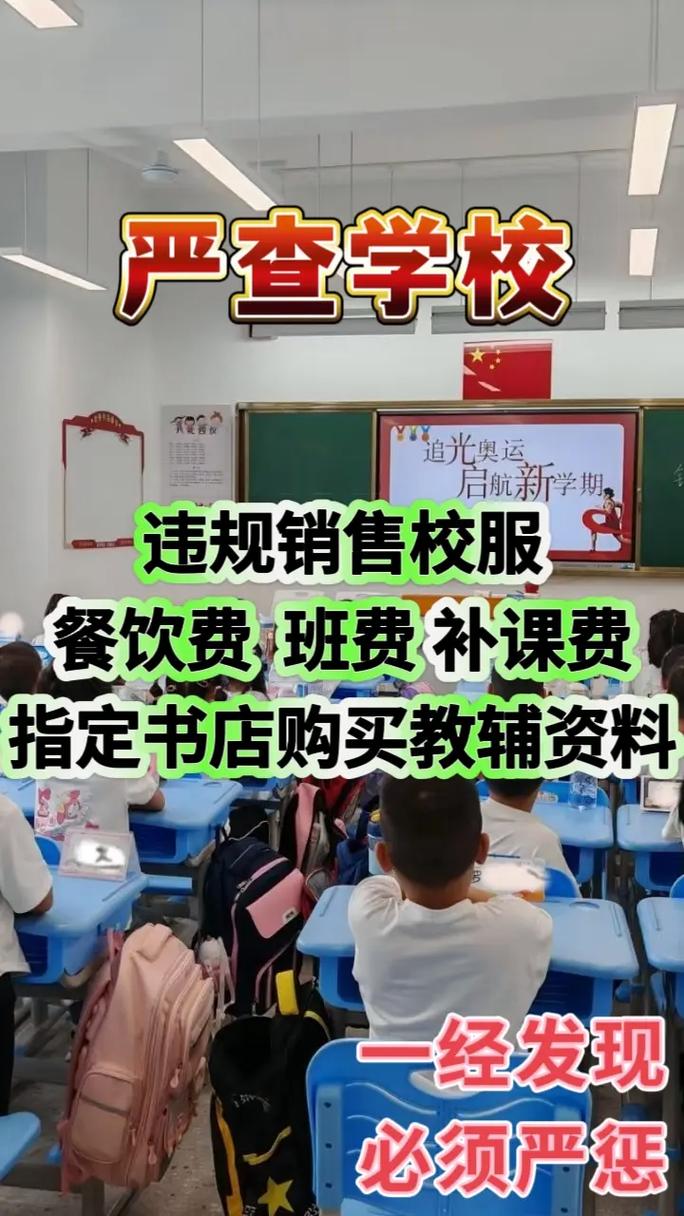

■ 校服腐败链的精准打击

记者调查发现,某省教育厅通报的典型案例中:

标价480元的"高端抗菌校服"实际成本不足90元

教辅书盗印团伙通过"推荐书单"年获利超千万

教育部财务司负责人透露:"已建立校服价格联审机制,要求所有采购合同在‘阳光智采’平台公示。"

■ 家长群里的静默战争

郑州家长王女士向记者展示聊天记录:

家委会原定"自愿"购买的398元研学包被叫停

班级群内教师发言需经AI审核过滤收费关键词

但仍有家长担忧:"不交‘自愿’费用,孩子会不会被区别对待?"

■ 技术赋能下的透明化治理

区块链存证:所有收费项目上链,可追溯至校长签字批文

动态预警系统:当某班教辅支出超过区域均值20%时自动触发调查

校长约谈制:累计3次预警未整改的学校负责人将接受专项督导

■ 教育公平的长效机制

清华大学教育研究院副院长指出:"这次治理首次实现‘收费-负担-质量’三维联动监测,但需警惕‘地上转地下’的变异收费。"记者注意到,部分学校已出现"家长中介代购"等新苗头,教育部回应称将升级"双减"线索举报平台功能。

评论列表