【导语】

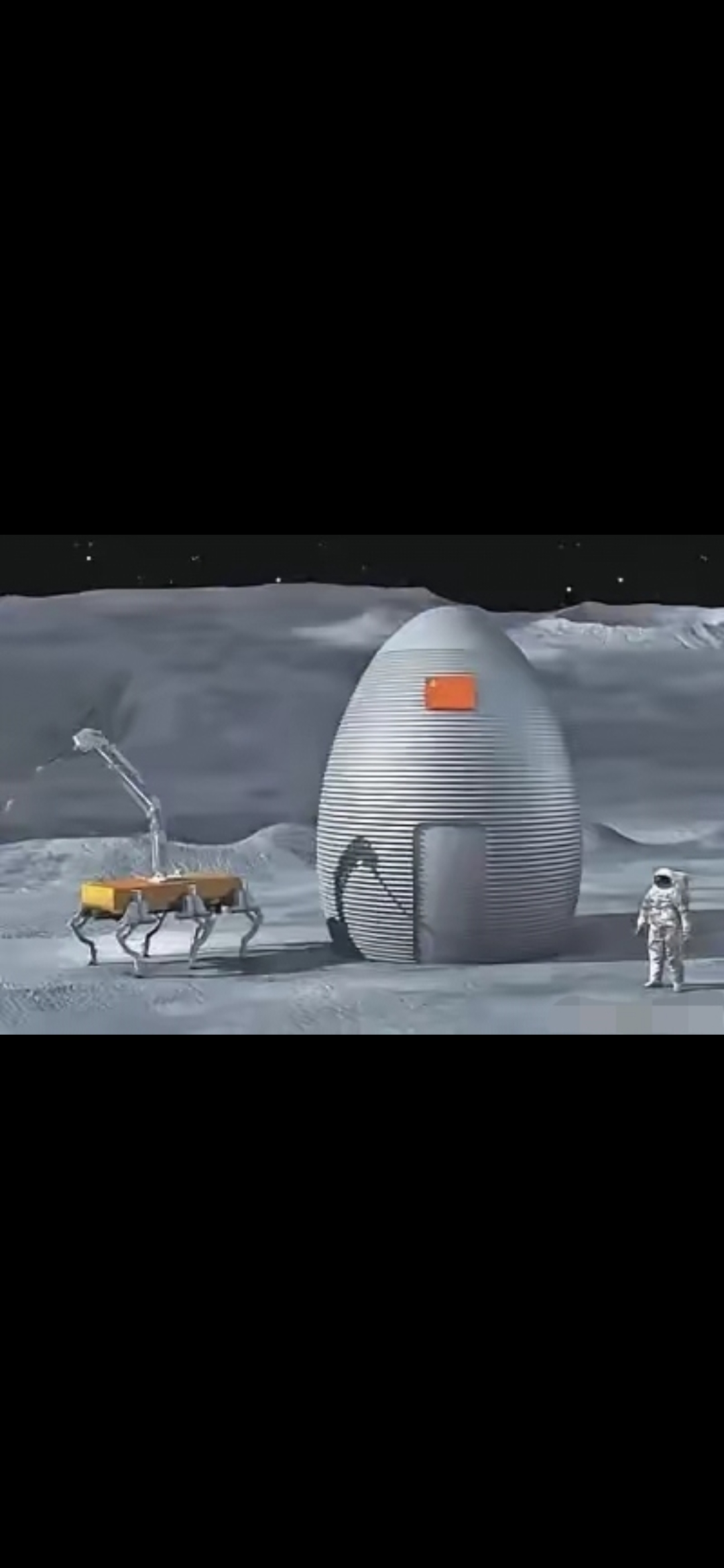

在塔克拉玛干沙漠腹地的漫天黄沙中,一组银白色机器人正用3D打印臂构筑着类月面穹顶建筑。2025年7月12日,哈尔滨工业大学正式宣布其自主研发的"广寒工兵"月球基地建造机器人集群,圆满完成世界首次全流程沙漠极端环境模拟测试,这项持续83天的"炼狱式"考核标志着中国在太空基建领域实现从理论到工程应用的跨越。

【核心突破】

本次测试的"广寒工兵"系统包含三大创新机型:

玄武岩熔炼者:可在-180℃至150℃温差下将月壤熔铸成建筑基材

穹顶织造者:采用仿生蛛网结构算法自主编织承力骨架

管线外科医生:配备微重力环境专用机械臂实现毫米级管道对接

测试期间,机器人集群在无人干预状态下完成: ✅ 200平方米模拟月面基地建造 ✅ 3.2公里地下管道自主敷设 ✅ 98.7%建材就地转化率 ✅ 连续400小时极端沙尘暴工况运行

【现场直击】

"当最后一个气密舱门完成自动焊接时,监控帐篷里爆发出掌声。"项目总工程师崔向群教授向记者展示了一段震撼视频:直径12米的半球形建筑在沙丘上拔地而起,机器人通过激光雷达在能见度不足1米的沙暴中仍保持亚厘米级作业精度。测试团队特意选择与月球南极相似的地形,连沙粒粒径都经过严格筛选。

【技术解码】

该系统的革命性突破体现在三大核心技术维度:

✨ 群体智能架构:采用分布式决策机制,当单个机器人发生故障时,系统通过实时拓扑感知和自适应算法,使剩余单元在毫秒级内重构任务分配网络,形成新的高效工作链条,显著提升系统容错率。

✨ 量子通信冗余:基于量子纠缠原理构建双通道通信体系,当地月通信因38万公里距离产生2.5秒延迟时,搭载的AI决策引擎可依托本地量子数据库进行置信度达99.97%的自主研判,确保关键指令的时空连续性。

✨ 仿生抗辐照设计:创新性借鉴纳米比亚沙漠甲虫的鞘翅微观结构,外壳采用梯度密度复合材料,通过仿生蜂窝夹层设计将宇宙射线散射效率提升300%,同时保持机械强度不衰减。

【星际蓝图】

据中国载人航天工程办公室最新披露,这项突破性技术将被率先部署于2030年前后开展的"嫦娥八号"探月工程,届时将实现人类与智能机器人在月球表面的首次协同科学考察。作为国家深空探测战略的重要组成部分,更具前瞻性的"月球灯塔"计划已进入筹备阶段。在该计划框架下,这类具备自主作业能力的智能机器人集群将发挥核心作用,不仅要完成永久性月球科研站的基础设施建设,还将深入探索熔岩管洞穴的开发利用——这些天然地下空间未来可能成为抵御宇宙辐射、维持恒温环境的理想基地选址,为人类长期驻月提供关键保障。

【全球反响】

国际宇航联合会主席克劳德·皮埃尔在日内瓦举行的第75届宇航大会上高度评价道:"中国团队在月球基地生命维持系统方面取得的突破性进展,堪称人类地外生存技术的重要里程碑。他们成功实现了封闭生态系统的长期稳定运行,将科幻小说中描绘的月球殖民地场景提前了至少十年。"这一成就立即引发国际航天界广泛关注,NASA阿尔忒弥斯计划技术顾问团负责人詹姆斯·韦伯随即表示:"我们已正式向中方发出技术交流请求,希望共同推进深空探索技术发展。"据悉,该技术突破涉及再生式生命保障、极端环境防护等多项关键技术,将为未来火星载人任务奠定重要基础。

评论列表