【导语】

近日,一则“男子网购‘隐身衣’给差评,商家反问‘你自己没隐身成功怪我?’”的对话截图引爆社交网络。这场看似无厘头的消费纠纷,意外揭开了电商时代“概念商品”的灰色地带,更折射出消费者维权困境的黑色幽默。

【事件还原:从科幻梦到塑料噩梦】

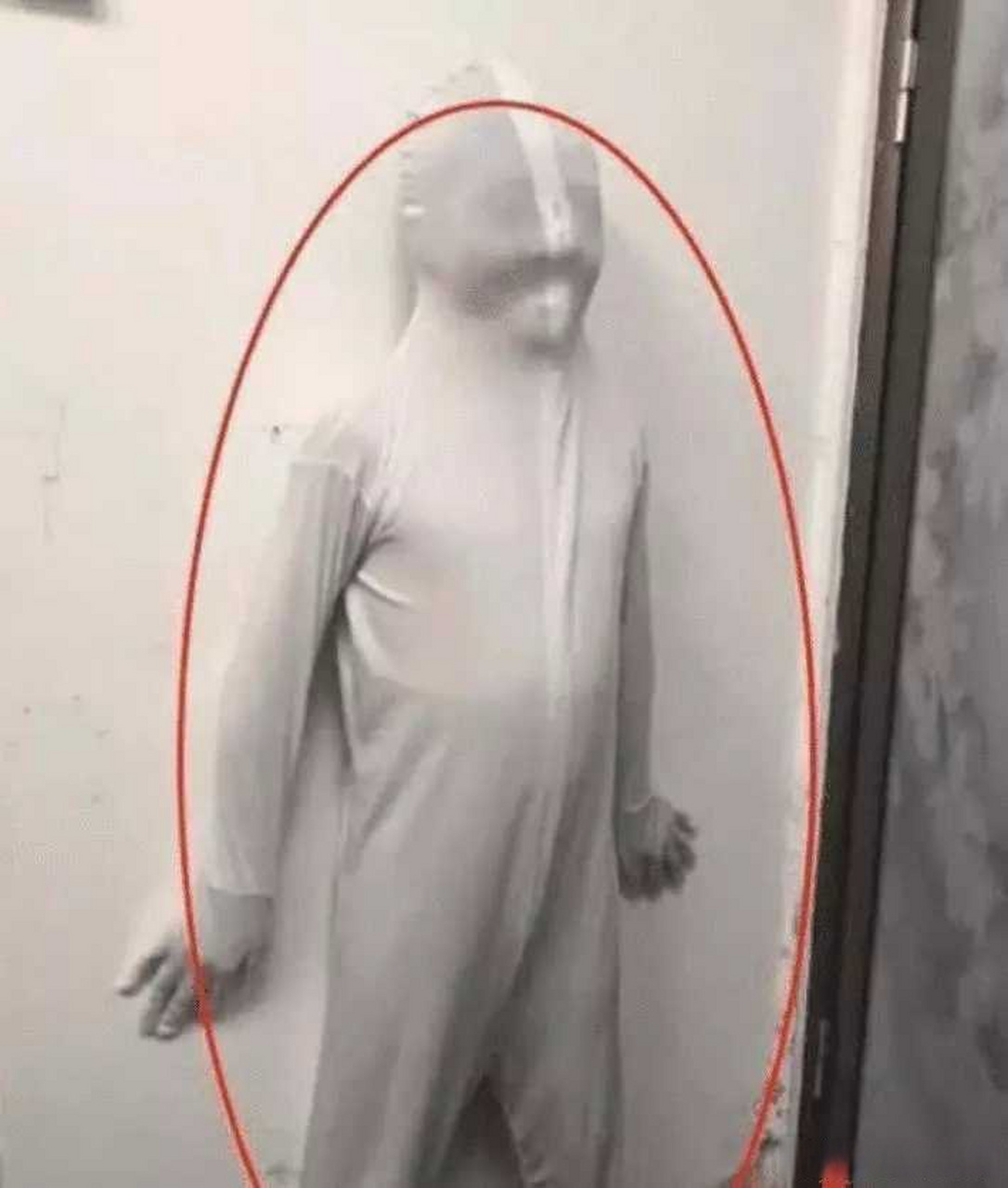

据消费者李先生(化名)描述,他在某电商平台被一款标榜“采用纳米光学技术,可实现90%视觉隐身”的“隐身衣”吸引,下单后收到的却是一件“透明PVC雨衣”。愤怒之下,他留下差评:“这玩意儿披上连我家狗都看得见我!”

商家的回复堪称“年度最佳狡辩”:“亲,隐身衣需要配合‘隐身咒语’使用,您没念对口诀当然无效啦!另外建议夜间使用效果更佳哦~”

【舆论发酵:网友集体开启“隐身”狂欢】

事件经曝光后,迅速衍生出全网玩梗热潮:

技术党:“建议商家升级到‘量子隐身2.0’,附赠薛定谔的猫证明穿戴者既存在又不存在。”

文学派:“《哈利波特》告商家侵权:我们的隐形斗篷可没这么拉胯。”

现实主义者:“下次建议卖‘飞天扫帚’,差评就说是买家体重超标。”

【深度观察:谁在给“伪科技”披上皇帝的新衣?】

电商平台“擦边球”生态

记者调查发现,同类商品多以“光学迷彩”“量子隐形”等伪科学话术包装,售价从9.9元到上万元不等,部分商家甚至用影视特效视频充当买家秀。

维权困境的荒诞镜像

法律人士指出,此类纠纷中消费者往往陷入“举证黑洞”——如何证明一件“理论上能隐身”的商品确实无效?而商家则利用“娱乐道具”“概念商品”等标签规避责任。

社交时代的维权新范式

本次事件中,消费者通过差评+社交传播的组合拳倒逼商家妥协,反映出“舆论维权”正成为普通人的新武器。

【专家支招:三招识破“魔法道具”陷阱】

查资质:真科技产品必有专利号或检测报告;

看评论:重点关注带实物图的差评;

试售后:下单前用“如果收到塑料布能退货吗”试探客服。

【结语】

当“隐身衣”变成一场皇帝新衣式的闹剧,我们或许该问:究竟是商家太狡猾,还是消费者太天真?这场赛博荒诞剧的背后,是时候重新审视电商时代的信任底线了。

评论列表