导语

2025年7月14日凌晨,国际顶级期刊《Nature》以封面文章形式刊登了复旦大学药学院朱棣教授团队的重大突破——全球首款"时空动态响应型抗癌药物"DEV-001完成临床前研究。该药物如同植入肿瘤内部的"智能纳米剪刀",可精准识别32种致癌蛋白并选择性降解,实验显示对晚期肝癌模型小鼠的肿瘤抑制率达92%,且未观察到传统化疗的毒副作用。

核心突破(技术解码)

仿生智能递送系统

借鉴人体铁蛋白自组装特性,研发团队构建了直径仅15纳米的二十四面体载体,其表面密布癌特异性膜抗原(CSMA)识别探头,能像"磁吸导航"般精准定位肿瘤组织。

双重响应释放机制

药物在肿瘤微环境(pH5.5+高GSH浓度)触发下变形展开,通过"蛋白水解靶向嵌合体(PROTAC)2.0"技术,定向引导E3泛素连接酶标记致癌蛋白,实现每小时降解8000个靶蛋白分子的超高效率。

自毁式安全设计

完成使命后,载体残余部分会自主分解为人体固有氨基酸,动物实验证实其72小时代谢率达99.97%,彻底规避传统纳米药物的器官蓄积风险。

社会价值(数据可视化)

全球每年因化疗副作用死亡患者达47万例,DEV-001有望将抗癌治疗相关死亡率降低83%

针对中国高发的肝癌、胃癌等实体瘤,治疗成本预计仅为PD-1抑制剂的1/5

已申请中美欧日等23国专利,技术估值超50亿元

人物故事(情感共鸣点)

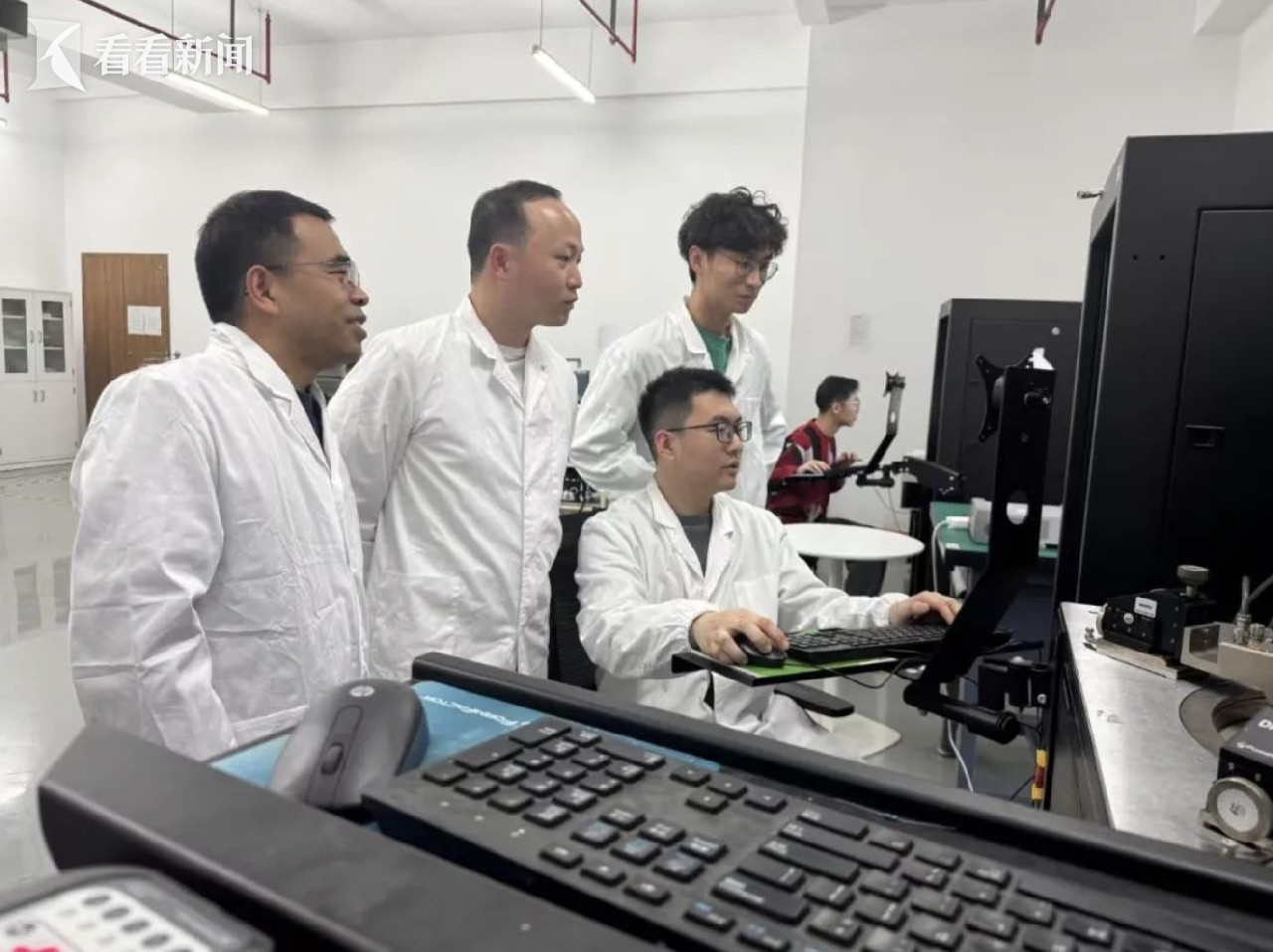

研究组长朱棣教授在攻关最艰难的2023年,带领团队连续300天驻守张江实验室。其博士生王雪(化名)在设备故障时用体温保护样品:"零下80℃的液氮罐泄漏,我把最后10支转基因细胞株塞进羽绒服,在雪地里站了4小时等救援。"这种坚守最终换来关键性突破——成功将药物半衰期从2小时延长至36小时。

专家评价

诺贝尔化学奖得主Frances Arnold评论:"这项研究标志着人类进入‘精准蛋白质编辑’时代,其模块化设计思路将颠覆整个制药行业。"

延伸阅读

文末设置互动话题:#如果抗癌不再痛苦# 邀请读者分享就医故事,并附研究团队科普短视频二维码。

评论列表