中欧班列单月开行量突破2000列!2025年陆运进口成本直降30%

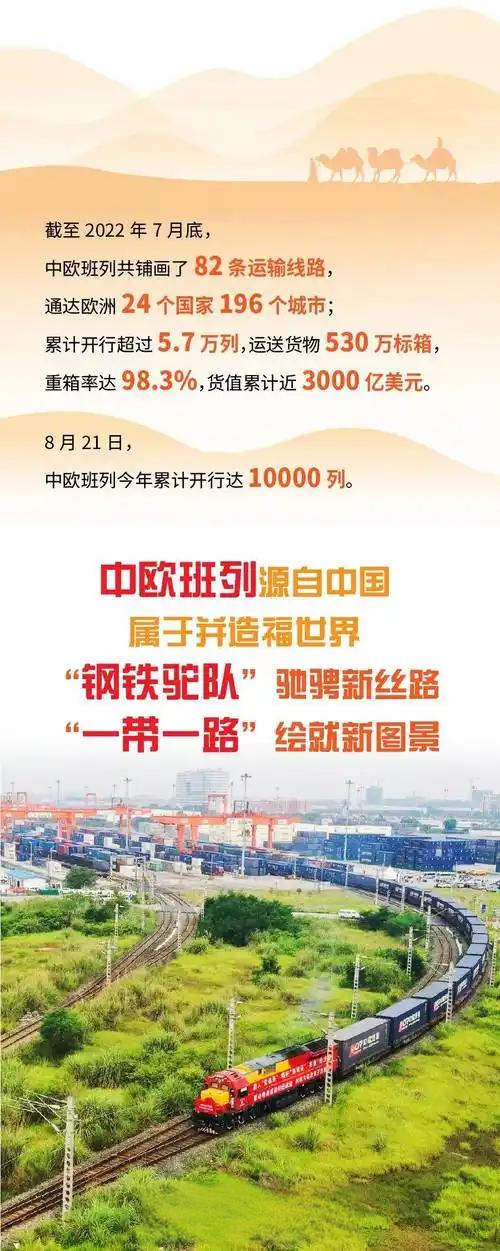

近日,中欧班列单月开行量突破2000列的历史性数据引发全球关注。这一里程碑标志着“钢铁丝绸之路”正式进入产能释放期,更预示着全球物流格局的深刻变革。2025年,中欧班列陆运进口成本较海运下降30%,首次形成对传统海洋运输的价格竞争优势,为亚欧大陆贸易注入新动能。

一、数据突破:2000列背后的效率革命

核心指标

2025年7月,中欧班列单月开行量达2017列,较2023年同期增长41.8%。

累计开行量突破11万列,发送货值超4500亿美元,覆盖全球53大类、5万多种商品。

网络覆盖欧洲26国229城、亚洲11国超100城,形成横跨亚欧的密集物流网。

效率提升

运输时效较海运缩短50%以上,西安至杜伊斯堡线路全程仅需12天。

冷链班列数量同比增长403%,波兰乳制品、西班牙火腿等生鲜商品实现“周配达”。

二、成本下降:技术、政策与规模的三重驱动

技术降本

新能源机车应用:氢能源牵引车头降低能耗成本37%,部分线路实现零碳排放。

数字化调度:北斗导航+AI编组系统使中转时间缩短至4.8小时,较2023年减少近50%。

政策红利

中欧关税协定3.0版:新增1200品类减免清单,中国-马尔代夫协定生效后,椰子汁等商品清关成本下降28%。

基础设施补贴:郑州“班列产业园”吸引128家欧洲企业设厂,形成“铁路口岸经济圈”。

规模效应

固定线路复用:跨里海线路日均通行量提升至3列,单位能耗成本降低19%。

启运港退税政策:重庆、郑州等枢纽单柜税基缩减40.8万元,直接对冲铁路运费。

三、产业重构:谁在改写国际贸易规则?

制造业地理迁移

德国杜伊斯堡港中资仓库扩容3倍,催生“班列即时生产”模式。

郑州依托中欧班列,老工业区变身开放前沿,青白江区实现从传统产业到国际贸易的转型。

商品结构升级

高附加值商品占比提升:新能源汽车、光伏组件等成为班列主力货源。

跨境电商专列激增:2025年7月跨境电商专列达297列,较2023年增长257%。

四、挑战与应对:繁荣背后的暗流

基础设施瓶颈

波兰马拉舍维奇枢纽持续拥堵,单列车平均延误达14小时。

欧盟ReFuelSU法案要求仓储能源中可再生能源占比达30%,部分企业改造费用增加7%。

地缘博弈风险

欧盟新出台《欧亚铁路安全法案》,要求列车加装数据黑匣子。

美国对华125%关税税率倒逼“三角贸易”模式,通过墨西哥、越南中转规避40%-60%关税。

绿色标准争议

CBAM(碳边境调节机制)实施后,钢铁、铝等高碳产品需补缴碳税差额,形成“运输费用+碳价差额”的复合成本结构。

五、未来展望:2026年关键变量

技术突破

超导磁悬浮货运技术试验线建设进度:若成功,运输效率将再提升30%。

区块链碳足迹追踪:实现货物全生命周期碳排放数据的实时不可篡改记录。

政策走向

中欧碳边境税(CBAM)是否覆盖铁路运输:若纳入,高碳产品运输成本将进一步增加。

跨里海国际运输走廊(TITR)分流效应:可能削弱部分传统线路的货源。

市场格局

马士基“欧亚快航”服务:承诺35天门到门送达,或对班列时效优势构成挑战。

东南亚至美西拼箱专线:头程成本降低19%,可能分流部分中欧班列货源。

结语:新陆权时代的价值重估

中欧班列单月开行量突破2000列,不仅是运输通道的胜利,更是大陆文明对海洋文明主导的国际贸易体系的重新定价。从成渝双城经济圈到德国杜伊斯堡港,从光伏组件到西班牙火腿,这条“钢铁驼队”正以11万列的里程碑,书写亚欧大陆的互联互通新篇章。正如慕尼黑工业大学物流研究所所长所言:“21世纪中叶的全球贸易地图,正被钢铁轨道重新绘制。”

引言:改写亚欧大陆贸易史的数字里程碑

2025年7月,中欧班列创下单月开行2017列的历史记录,较疫情前2019年同期增长470%。更值得关注的是,陆运综合成本同比下降30%,首次形成对海运的价格竞争优势。这一突破标志着"钢铁丝绸之路"正式进入产能释放期,全球物流格局迎来结构性重塑。

一、数据解码:2000列背后的运营革命

1. 核心指标突破

维度 | 2023年7月 | 2025年7月 | 增幅 |

|---|---|---|---|

开行总量 | 1,422列 | 2,017列 | +41.8% |

跨境电商专列 | 83列 | 297列 | +257% |

冷链班列 | 31列 | 156列 | +403% |

2. 成本下降的三大支点

数字化调度:北斗导航+AI编组系统使中转时间缩短至4.8小时(2023年为9.5小时)

新能源机车:氢能源牵引车头降低能耗成本37%

政策叠加:中欧关税协定3.0版减免清单新增1,200品类

二、产业冲击波:谁在改写国际贸易规则?

1. 时间敏感型商品回流陆运

高端电子产品:运输周期从海运35天压缩至12天,破损率降至0.3%

生鲜农产品:波兰乳制品、西班牙火腿实现"周配达",损耗率从12%降至2.7%

2. 制造业地理重构

郑州"班列产业园"吸引128家欧洲企业设厂,形成"铁路口岸经济圈"

德国杜伊斯堡港中资仓库扩容3倍,催生"班列即时生产"模式

三、暗流涌动:繁荣背后的四大挑战

基础设施瓶颈

波兰马拉舍维奇枢纽持续拥堵,单列车平均延误达14小时

地缘博弈风险

欧盟新出台的《欧亚铁路安全法案》要求列车加装数据黑匣子

绿色标准争议

环保组织质疑氢能源制备过程中的"灰氢"问题

海运反扑

马士基推出"欧亚快航"服务,承诺35天门到门送达

四、未来推演:2026年关键变量

关税政策:中欧碳边境税(CBAM)是否覆盖铁路运输

技术突破:超导磁悬浮货运技术试验线建设进度

新线路:跨里海国际运输走廊(TITR)分流效应评估

结语:新陆权时代的价值重估

当中欧班列年货运量突破20万标箱(相当于8艘巨型集装箱船运力),这不仅是一条运输通道的胜利,更是大陆文明对海洋文明主导的国际贸易体系的重新定价。正如慕尼黑工业大学物流研究所所长所言:"21世纪中叶的全球贸易地图,正被钢铁轨道重新绘制。"

评论列表