全球稀土格局剧变:中国进口激增300%背后的战略棋局

一、数据暴增的震撼现实

海关总署最新数据显示,2025年上半年稀土氧化物进口量达4.2万吨,同比增长317%,创历史峰值

马来西亚、缅甸成主要来源国(占比68%),美国稀土进口量首次突破万吨大关

进口品类呈现"轻重分化":镨钕混合金属占比41%,镝铁合金进口量激增580%

二、新能源驱动的供应链革命

风电涡轮机需求爆发

单台10MW风机需耗用2吨钕铁硼磁体

2025全球新增装机预期上调至120GW,直接拉动稀土需求增长

电动汽车产业加速度

新型永磁电机稀土用量提升35%

比亚迪"磁悬浮电机"专利显示镝元素使用量翻倍

储能技术突破

液流电池钒电解质需求激增

新型固态电池对镧系元素依赖度提升

三、地缘政治下的资源博弈

美国《关键矿物安全法案》实施后,中国企业海外布局加速

欧盟稀土库存制度倒逼中企建立"双循环"供应体系

日本JOGMEC联合澳洲Lynas组建稀土联盟的应对策略

四、技术突破重塑产业逻辑

包头稀土院成功研发"稀土回收率提升至92%"新工艺

赣州"城市矿山"项目实现废旧电机稀土元素循环利用

人工智能选矿技术降低缅甸低品位矿开发成本40%

五、资本市场的新赛道

稀土期货交易量半年增长220%

华宏科技等回收企业获百亿级战略投资

稀土ETF规模突破500亿元关口

未来展望:绿色供应链的构建挑战

国际稀土定价权争夺白热化

碳足迹追溯或成新贸易壁垒

深海稀土开采技术突破带来的变数

稀土进口量激增300%背后的新能源产业供应链重构逻辑

一、数据背后的战略转型:进口激增的深层动因

2025年上半年中国稀土进口量同比激增300%,这一数据折射出全球新能源产业供应链的深度重构。核心动因包括:

地缘政治博弈倒逼供应链多元化

美国、欧盟等经济体加速推进稀土供应链本土化,但受制于技术壁垒(中国掌握全球86%的稀土深加工专利)和环保成本(美国稀土项目环保成本为中国的4倍),短期内难以摆脱对中国供应链的依赖。

中国通过实施《稀土管理条例》及配套追溯系统,强化对稀土全产业链的控制力,推动进口多元化以降低地缘风险。

新能源产业需求爆发性增长

电动汽车领域:单台电动汽车需消耗钕铁硼磁体约1.5公斤,2025年全球电动汽车渗透率突破47.3%,直接拉动稀土需求。

风力发电领域:单台10MW直驱永磁风机需钕铁硼磁体2吨,全球新增装机容量预期上调至120GW,进一步加剧稀土供需矛盾。

人形机器人领域:单台人形机器人需稀土永磁材料3.5公斤,2030年全球出货量预计达89万台,形成新的需求增长点。

二、供应链重构的核心路径:从资源依赖到技术壁垒

进口结构优化:突破单一依赖

巴西对华稀土出口量同比激增两倍,其2100万吨储量(全球第二)为中国进口多元化提供资源保障。

缅甸因克钦邦局势导致重稀土供应中断,中国通过扩大从巴西、澳大利亚等国的进口,降低对单一来源的依赖。

技术迭代:构建非对称竞争优势

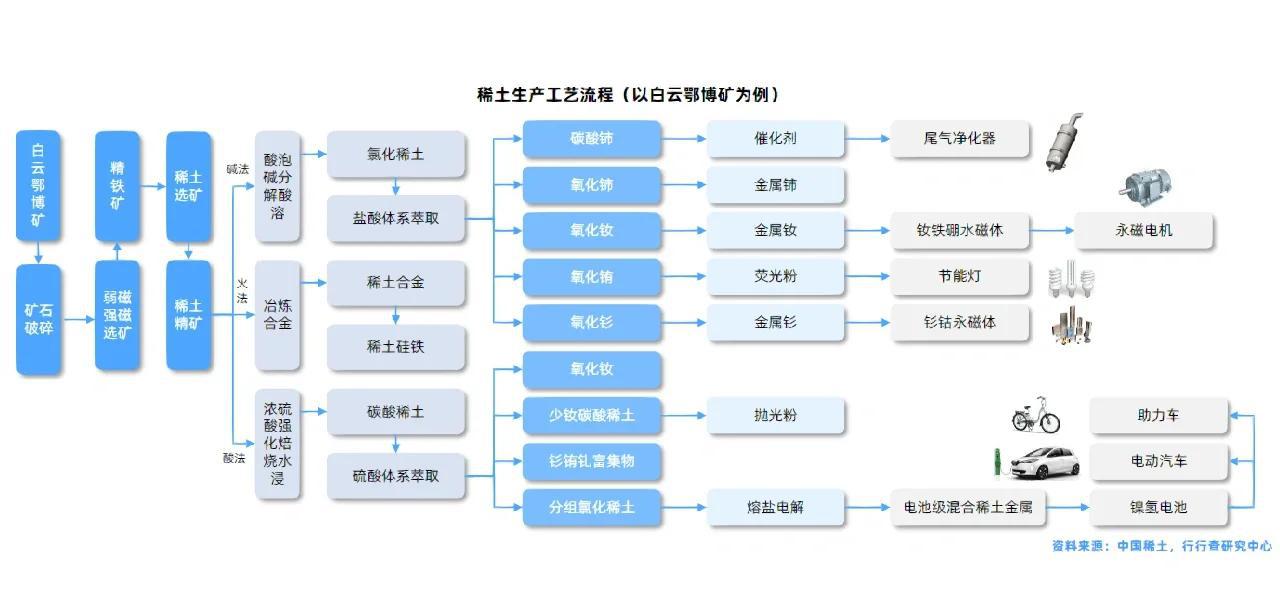

中国稀土企业通过工艺升级实现降本增效,冶炼分离成本显著下降,高附加值产品(如氧化镝、氧化铽)占比提升。

金力永磁等企业自主研发“晶界渗透技术”,将稀土用量减少15%,成本降低10%,并被特斯拉、比亚迪纳入核心供应商名单。

政策护航:资源安全与产业升级并重

中国通过出口管制清单动态调整、国际资源联盟构建等手段,形成可精准打击特定领域(如美国军工)的“智能制裁”能力。

《稀土管理条例》实施细则落地,强化对稀土全产业链的监管,推动产业从“资源输出”向“技术输出”转型。

三、全球产业格局的重塑:挑战与机遇并存

西方国家的应对困境

美国启动《国防生产法案》,推动本土企业扩大产能,但受制于技术壁垒和环保成本,短期内难以实现稀土自主。

欧盟通过《关键原材料法案》,设定2030年自给率20%的目标,但欧洲企业90%的镨钕金属仍依赖中国供应。

中国的战略主动权

中国凭借全产业链优势(掌握全球90%的精炼产能和86%的深加工专利技术),在全球稀土博弈中占据主导地位。

通过“政策锁链+技术壁垒+市场调控”三位一体的策略,将稀土供应链控制力升级为全球规则制定能力。

四、未来展望:绿色供应链的构建与挑战

技术突破的变量

美国通过“稀土自主计划”将回收率提升至85%,欧盟加速无稀土电机技术研发,技术替代的威胁不容忽视。

中国需持续加大研发投入,巩固在稀土分离提纯领域的技术代差。

供应链重构的深度

全球稀土产业正站在可持续发展的十字路口,中长期而言,稀土的博弈可能从零和对抗转向基于创新的竞合关系。

中国需通过国际合作,推动全球稀土产业向绿色低碳转型,限制高污染、低附加值的稀土初级产品出口,鼓励高附加值的磁体、催化剂等产品出口。

大国博弈的烈度

稀土已不仅是工业原料,更是衡量国家战略能力的标尺。中国需在“保障国内需求”与“维护全球供应链稳定”之间找到平衡,避免过度限制引发贸易摩擦。

评论列表