——电子身份证全国推广遇阻深度调查

一、现象扫描:冰冷的30%使用率背后

2025年最新数据显示,我国60岁以上网民规模达1.4亿,但电子身份证在老年群体中渗透率不足30%。在杭州某社区服务中心,72岁的张阿姨举着手机不知所措:"扫码扫了三次都不行,最后还是回家取实体证"。此类场景正在全国200余个试点城市反复上演。

二、痛点解码:三重障碍筑起技术高墙

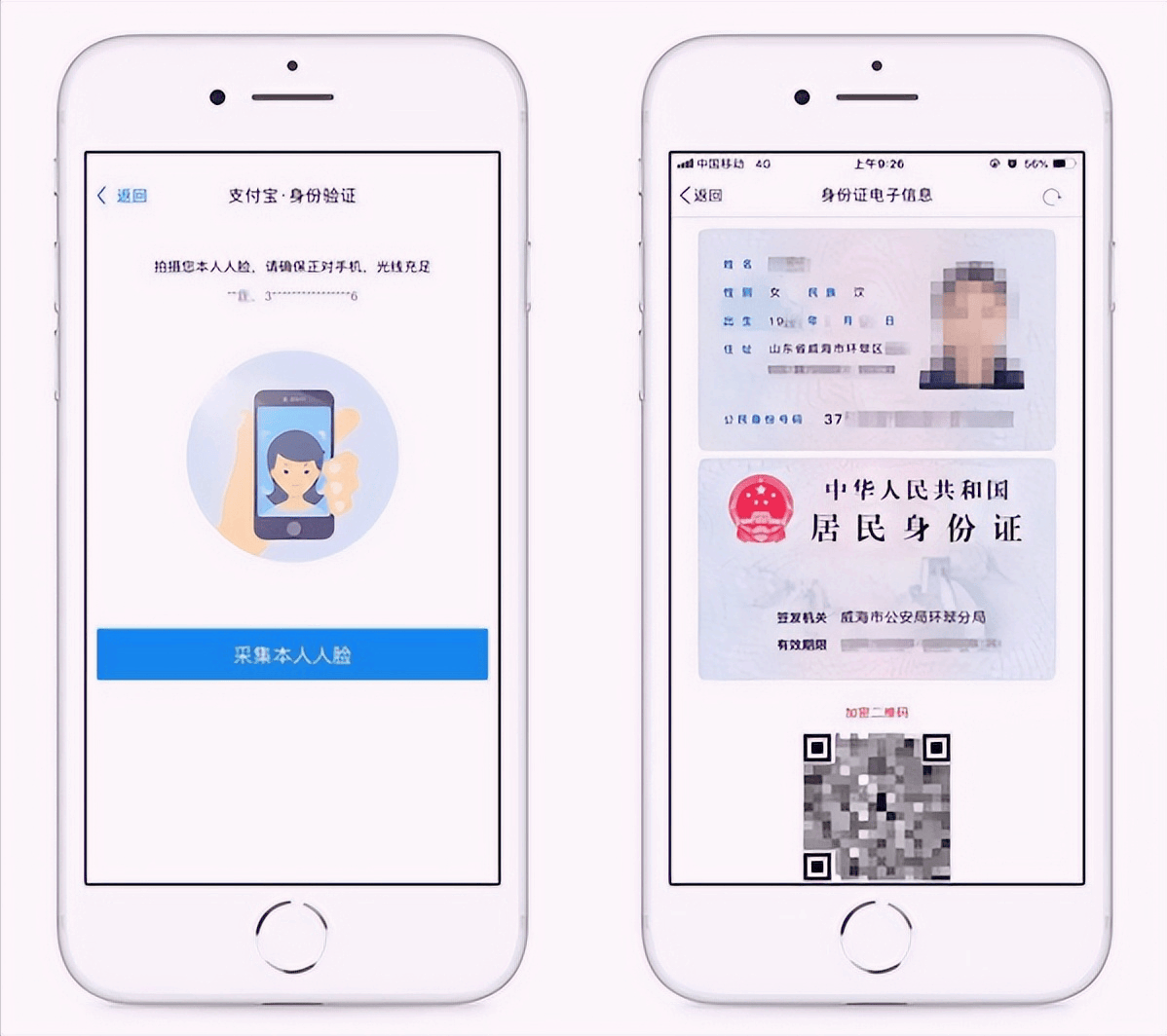

操作复杂性:现有认证流程平均需完成7个步骤,包含人脸识别、短信验证等环节,远超老年人认知负荷

设备适配性:市面主流机型中仅43%支持字体放大、语音引导等适老功能(中国信通院2025Q2报告)

心理抗拒感:68%受访老人表示"担心操作失误导致财产损失"(北京大学数字社会研究中心调研数据)

三、破局之道:适老化改造的"加减乘除"

做加法:北京西城区试点"银发绿色通道",配备志愿者1对1指导

做减法:广东推出"长者模式",将认证步骤压缩至3步内

做乘法:支付宝联合工信部推出"电子证照语音助手",识别准确率达92%

做除法:建立线下服务网点容缺机制,允许"电子证+口头确认"双轨并行

四、专家视点:技术普惠需要"慢变量"思维

"数字化不是淘汰,而是包容。"清华大学公共管理学院教授周源指出,"电子身份证推广应设立5年过渡期,通过代际反哺(子女协助)、社区赋能等手段逐步推进"。中国老龄协会则建议将适老化改造纳入智慧城市考核指标。

结语

当年轻人享受"刷脸通行"的便利时,请别让老人在数字洪流中踉跄前行。这场关乎公平的"适老化改造",既是技术命题,更是文明标尺。

评论列表