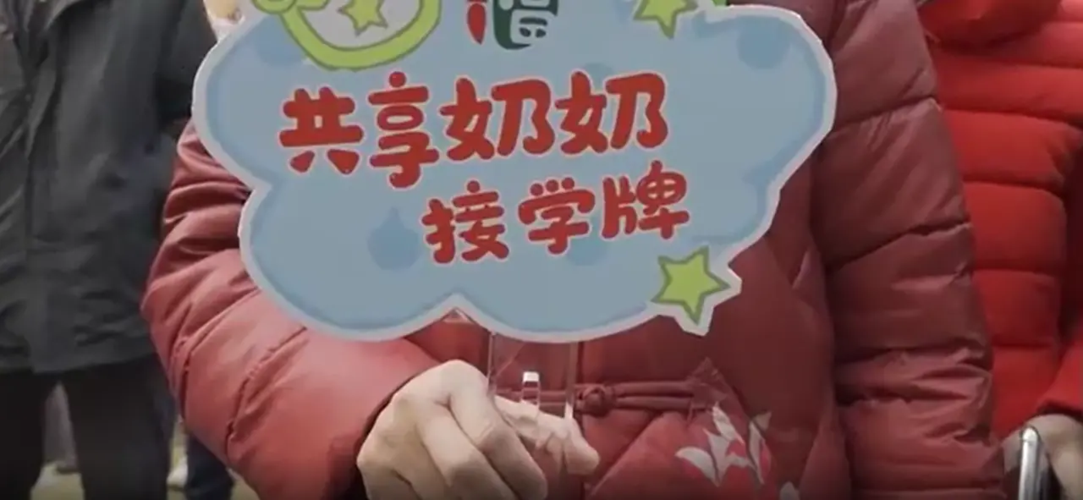

深圳推出“共享奶奶”社区服务:退休老人有偿托管儿童,时薪30元

深圳“共享奶奶”社区服务并非有偿托管,而是以志愿服务为核心,通过政府、社区与居民三方协作,为双职工家庭提供免费或低成本的儿童看护支持。

一、服务模式:志愿驱动,非市场化运营

组织形式

深圳“共享奶奶”项目由社区发起,招募退休老人组建志愿服务队,如龙华区大浪街道上横朗社区的“隔代育苗先锋队”。这些奶奶大多有教育、医疗背景(如退休教师、妇产科护士),且自身有带孙经验,主动请缨协助社区开设隔代教育课程。

服务以公益为导向,奶奶们通过学习科学育儿方法、分享经验,为社区儿童提供陪伴与教育支持,而非以盈利为目的。

服务内容

日常看护:奶奶们2人一组轮值,每周一至周五晚6-8点在社区活动室陪伴儿童,提供课业辅导、阅读、体育活动等服务。

特色活动:结合二十四节气开展传统文化主题活动,如绘本共读、趣味手工、手指操等,促进儿童全面发展。

个性化支持:针对特殊家庭(如不愿出门的老人及其孙女),奶奶们主动上门接送,提供心理疏导与情感陪伴。

二、成本与补贴:政府支持,低门槛参与

费用情况

目前公开信息中,深圳“共享奶奶”服务未明确提及“时薪30元”的有偿模式。相反,项目以志愿服务为主,奶奶们通常无偿参与,或仅获得交通、餐饮等基础补贴。

类似托育服务中,政府通过补贴降低家庭成本。例如,福田区普惠托育点由卫健局提供补贴,收费标准低于政府指导价50%(临时托30元/小时),但此类服务由专业机构运营,与“共享奶奶”的志愿模式不同。

政策支持

深圳市政府鼓励社会力量参与养老与托育服务,通过《深圳经济特区养老服务条例》等政策,推动资源互补与信息互通。

社区为“共享奶奶”提供活动场地、培训资源及荣誉激励(如街道团委授旗),增强奶奶们的参与感与归属感。

三、社会价值:缓解“带娃难”,促进代际融合

解决双职工家庭痛点

深圳作为移民城市,双职工家庭占比高,儿童看护需求迫切。“共享奶奶”项目通过社区化服务,填补了学校与家庭之间的空白,尤其为新业态群体(如外卖员、快递员)提供了灵活支持。

丰富老年人生活

参与服务的奶奶们通过社会互动与价值实现,缓解了随迁老人的孤独感。例如,退休助产士徐奶奶在深圳找到新角色,从“迎接新生命”到“教小宝宝认识世界”,实现了自我价值。

构建全龄友好社区

项目通过“玩中学”模式,将教育、娱乐与情感支持结合,促进了儿童与老年人的代际交流。例如,奶奶们带孩子做手指操、讲绘本,既锻炼了儿童能力,也增进了祖孙情感。

四、争议与澄清:时薪30元的说法缺乏依据

信息来源问题

目前无权威报道或官方文件证实深圳“共享奶奶”项目存在“时薪30元”的有偿模式。相关说法可能源于对其他城市类似项目的误读,或对“补贴”概念的混淆。

志愿服务的可持续性

项目依赖奶奶们的自愿参与与社区支持,而非市场化薪酬。这种模式通过情感激励(如儿童依赖、社区认可)维持奶奶们的积极性,同时降低家庭成本,更符合公益属性。

政府对“共享奶奶”有哪些补贴政策?

一、政府未针对“共享奶奶”项目出台专项补贴政策

“共享奶奶”项目以社区志愿服务为核心,由退休老人自愿参与儿童看护与教育,未形成市场化有偿服务模式。目前,深圳市政府未针对该项目设立专项财政补贴,其运营主要依赖社区资源整合与居民互助。

二、政府通过普惠性政策间接支持老年群体

高龄老人津贴

70至79周岁:每人每月200元;

80至89周岁:每人每月300元;

90至99周岁:每人每月500元;

100周岁以上:每人每月1000元。

发放对象:70周岁及以上深圳户籍老年人。

补贴标准:

政策意义:该津贴覆盖“共享奶奶”项目中的老年参与者,为其提供基础经济支持,间接增强其参与社区服务的可持续性。

居家养老服务补助

享受低保且生活不能自理的老年人:人均500元/月;

非低保对象但生活不能自理的老年人:人均300元/月;

“三无”老人、低保老人、重点优抚老人:人均300元/月。

发放对象:60岁以上失能老年人、特殊群体老年人(如低保对象、“三无”老人、重点优抚老人)。

补贴标准:

政策意义:虽不直接针对“共享奶奶”,但为社区内其他需要照护的老年人提供支持,减轻家庭负担,间接优化社区养老环境。

三、政府通过大数据与志愿服务激励促进项目发展

大数据应用

深圳市民政局通过与多部门数据比对,实现高龄老人津贴资格自动认证,减少老年人操作负担。例如,2025年5月的高龄老人津贴资格认证即采用“数据比对自动认证+老年人自主认证”模式,提升服务效率。

志愿服务激励

社区通过荣誉激励(如街道团委授旗)、活动支持(如提供活动场地、培训资源)等方式,增强“共享奶奶”参与感与归属感。例如,龙华区上横朗社区的“隔代育苗先锋队”奶奶们通过志愿服务实现自我价值,同时获得社区认可。

评论列表