中国科学家突破核聚变约束技术:EAST装置实现连续运行500秒

中国科学家在核聚变约束技术领域取得重大突破,EAST装置实现连续运行1066秒,远超500秒目标,刷新世界纪录。

突破详情

时间:2025年1月20日

装置:中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)

成果:实现上亿摄氏度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,创造了新的世界纪录。

技术背景

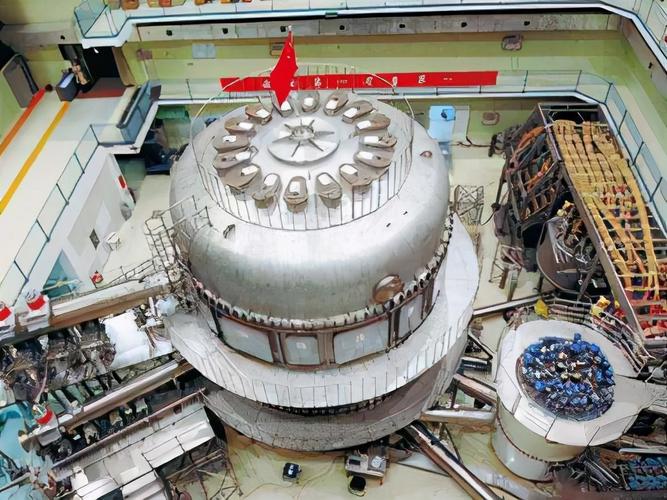

EAST装置:形如“巨罐”,汇聚“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等尖端技术于一体,近百万个零部件协同工作,拥有专利近2000项。

技术挑战:实现可控核聚变需要约束温度高达上亿度的等离子体,防止其“暴走”。EAST装置通过强磁场约束高温等离子体,使其达到核聚变所需的条件。

突破意义

科学价值:对探索未来的聚变堆前沿物理问题,提升核聚变能源经济性、可行性,加快实现聚变发电具有重要意义。

工程实践:标志着中国聚变能源研究从基础科学向工程实践的重大跨越。

国际影响:EAST装置成为国际磁约束聚变装置中最前沿的国际开放平台之一,帮助东南亚、西亚、南美、北非等地核聚变新兴国家的相关学科研究和实验装置建设。

发展历程

早期突破:EAST装置自2006年建成运行以来,等离子体运行次数超过15万次,先后跨越60秒、100秒、400秒等重大里程碑。

近期进展:

2023年实现403秒高约束模等离子体运行。

2025年实现1066秒高约束模等离子体运行,刷新世界纪录。

未来展望

聚变能实验装置(BEST):预计在2027年底建成,将真实产生能量,并在全球率先演示聚变发电。

中国聚变工程示范堆(CFEDR):正在开展工程设计,未来将瞄准建设世界首个聚变示范电站。

中国科学家突破核聚变约束技术有哪些挑战?

一、燃烧等离子体控制:高温与稳定性的双重考验

高温约束难题

核聚变需将等离子体加热至上亿摄氏度(远超太阳核心温度),常规材料无法直接接触。中国通过托卡马克装置(如EAST、中国环流三号)利用强磁场约束等离子体,但高温下等离子体易产生湍流,导致能量和粒子逃逸,破坏约束稳定性。

稳态运行挑战

实现能量净输出需长时间维持高温高密度等离子体。中国环流三号虽实现100万安培等离子体电流下的高约束模式运行,但堆芯级参数下等离子体控制难度更高,大破裂风险剧增。

二、材料抗辐照性能:极端环境下的生存之战

第一壁材料

直接面对高温等离子体的“第一壁”需承受极高热负荷和中子辐照。传统材料易脆化、肿胀,需开发高熔点、抗辐照的特殊材料(如钨合金、碳纤维复合材料)。

超导材料

磁约束装置依赖超导磁体产生强磁场,但超导材料在极端条件下易失超。中国需突破高温超导技术,提升磁体稳定性并降低成本。

三、氚增殖与自持循环:燃料闭环的关键突破

氚资源稀缺性

氚在自然界中含量极少,核聚变需通过锂包层增殖氚。中国需解决氚增殖反应效率、氚提取与回收技术,实现燃料自持循环。

中子辐照影响

氚增殖过程中产生的高能中子会辐照材料,导致其性能退化。需开发抗中子辐照涂层和屏蔽技术,延长材料寿命。

四、系统集成与工程化:从实验室到产业的跨越

多学科交叉

核聚变装置涉及等离子体物理、超导技术、材料科学、控制工程等数十个学科,系统集成难度极大。中国需协调各领域技术,实现装置整体优化。

研发成本高昂

ITER项目预算超200亿欧元,中国环流三号等装置建设亦需巨额投入。需平衡技术突破与成本控制,探索模块化、紧凑化设计以降低造价。

五、国际竞争与时间压力:大国博弈中的技术赛跑

全球技术竞争

英伟达、谷歌等科技巨头已入局核聚变领域,全球私人核聚变公司超40家。中国需加速技术迭代,避免在国际竞争中落后。

商业化时间表

美国聚变工业协会预测,89%的企业看好2030年前实现并网发电。中国需在2050年前完成聚变示范堆建设,时间紧迫,任务艰巨。

中国应对策略:定力与协同并举

国际合作

通过ITER计划吸收全球技术经验,同时推进中国聚变工程试验堆(CFETR)自主设计,弥补ITER与商业堆之间的技术差距。

技术攻关

聚焦高功率加热系统、先进偏滤器位形控制、工业软件自主化等关键领域,提升装置运行参数与稳定性。

产学研协同

发挥“国家队”主导作用,联合高校、企业组建创新联合体,推动技术转化与产业孵化。

评论列表