《天津大学“海燕”水下滑翔机刷新深海续航纪录》

一、续航里程纪录的刷新

“海燕-L”长航程水下滑翔机:在南海北部安全回收,顺利完成项目中期海上试验考核,无故障运行141天,最大工作深度1010米,连续剖面数达734个,续航里程3619.6公里,再次刷新此前由自己保持的国产水下滑翔机连续工作时间最长和续航里程最远等纪录。

早期纪录:今年上半年,“海燕-L”长航程水下滑翔机(编号CHC01)连续运行119天,完成剖面862个,航行里程2272.4公里,创造了当时国产水下滑翔机连续工作时间最长、测量剖面最多、续航里程最远等国家纪录。

二、下潜深度世界纪录的创造

“海燕-X”万米级水下滑翔机:在马里亚纳海沟附近海域通过测试并安全回收,最大下潜深度至8213米,创造了水下滑翔机下潜深度的世界纪录,并入选“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”。

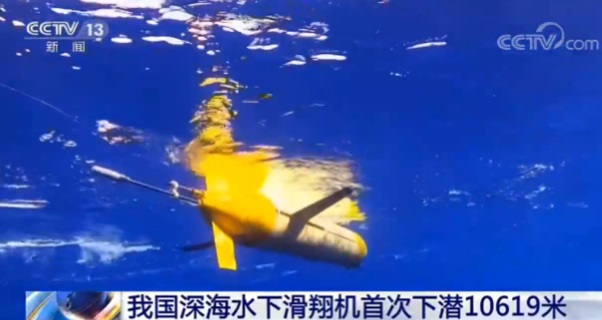

后续突破:2020年7月,“海燕-X”万米级水下滑翔机最大下潜深度达10619米,超越了2018年自己在马里亚纳海沟附近海域创下的8213米记录,再度成为新的世界纪录保持者。

三、长航程与多剖面观测的实现

长时间连续运行:“海燕”水下滑翔机实现了最长连续运行超300天,最远连续航行超5500公里的壮举,打破了国外对我国的技术封锁。

多剖面观测:在连续运行过程中,“海燕”水下滑翔机能够完成大量剖面观测,为海洋科学研究提供了宝贵的数据支持。

四、谱系化研发能力的形成

不同深度谱系产品:青岛海洋科学与技术试点国家实验室海洋观测与探测联合实验室(天津大学部分)深海智能装备团队在国家部委的大力支持下,目前已经具备工作深度200米、1000米、4000米和10000米谱系化“海燕”研发、生产和技术服务能力。

技术服务提供:2018年度,“海燕”团队面向全国12家用户单位提供相关技术服务共50台次,完成剖面7807个,为我国水下滑翔机海上常态化观测能力的提升提供了重要支撑。

“海燕”水下滑翔机有哪些型号?

1. “海燕-II”(Petrel-II)

研发时间:2014年研制成功,2015年在南海完成规范化海上试验。

技术特点:

采用混合推进技术(浮力驱动与螺旋桨推进结合)。

设计最大深度1500米,最大航程1000公里。

可持续工作约30天,具备“之”字形剖面滑翔能力。

应用成果:

在南海试验中连续航行42天,航程1108.4公里,无故障完成所有任务。

成为国内首款通过1500米水深测试的水下滑翔机。

2. “海燕-L”长航程型

研发时间:“十三五”期间研制成功,经多次优化后于2018-2021年进行海上试验。

技术特点:

专为长航程设计,最大航程超5500公里,最长续航时间超300天。

具备多剖面观测能力,适应远距离、长时间任务需求。

应用成果:

2020年7月在马里亚纳海沟附近布放,2021年1月在南海回收,航行距离达5506公里。

多次刷新国产水下滑翔机续航纪录,成为长航程标杆型号。

3. “海燕-4000”大深度型

研发时间:2017年开始研制,2018-2019年进行海上试验。

技术特点:

设计潜深4000米,采用高强度耐压材料。

集成温盐深、溶解氧等多参数传感器。

应用成果:

在南海完成4000米级深潜测试,验证了深海环境适应性。

为全海深观测提供技术储备。

4. “海燕-X”万米级型

研发时间:2017年研制,2018年、2020年两次在马里亚纳海沟完成测试。

技术特点:

最大下潜深度10619米,刷新世界纪录。

搭载万米级大容量浮力调节系统,具备全海深作业能力。

集成声学、光学、温盐深等多任务传感器。

应用成果:

2018年4月下潜至8213米,2020年7月突破10619米。

成为全球首款下潜深度超万米的水下滑翔机,标志我国在万米级技术领域取得重大突破。

5. “海燕-10000”项目型(衍生型号)

研发背景:由青岛海洋科学与技术试点国家实验室立项,天津大学团队参与研发。

技术特点:

目标实现全海深(10000米级)环境探测。

自主研发万米级浮力调节等关键技术。

应用成果:

2018年5月在马里亚纳海沟下潜至8213米,刷新世界纪录。

覆盖95%以上海域,推动我国全海深观测能力提升。

6. “海燕-200”浅海型(谱系化补充)

技术特点:

设计潜深200米,适用于浅海观测任务。

体积小巧,成本较低,适合大规模部署。

应用场景:

近海环境监测、生态研究等。

型号谱系化发展意义

深度覆盖:从200米浅海到10000米全海深,形成完整深度谱系。

续航升级:从1000公里到超5500公里,满足不同任务时长需求。

任务适配:通过模块化设计,可搭载温盐深、溶解氧、声学、光学等传感器,适应海洋科学、资源开发、灾害预警等多领域需求。

技术突破:万米级浮力调节、低阻仿生外形、智能节能策略等关键技术,推动我国水下滑翔机技术达到国际领先水平。

评论列表