《暨南大学华裔学生组队,用短视频讲透〈论语〉》

一、活动背景与形式创新

文化传承需求

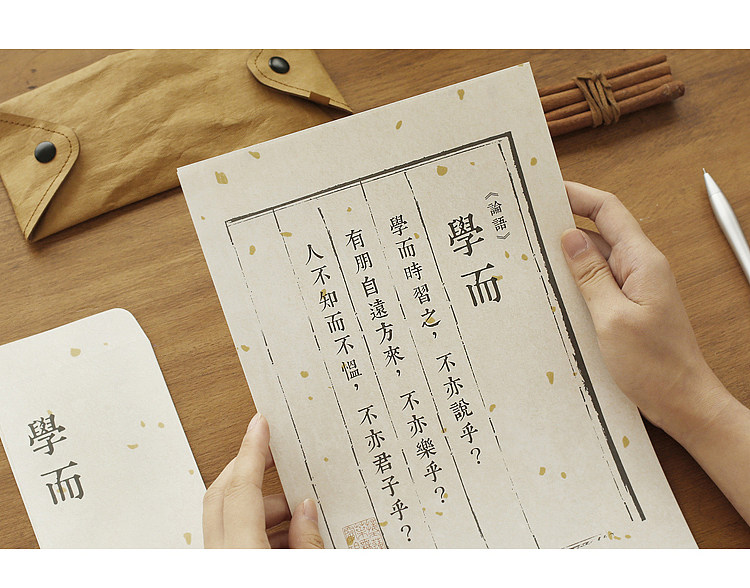

《论语》作为儒家经典,蕴含丰富的哲学思想与道德观念,但传统文本解读对年轻群体吸引力有限。暨南大学华裔学生团队通过短视频形式,将经典语句转化为生动、易懂的视觉内容,降低了理解门槛。

技术赋能经典

短视频平台(如抖音、B站)的普及为传统文化传播提供了新渠道。团队可能结合动画、情景剧、实景拍摄等手法,将“学而时习之”“三人行必有我师”等金句具象化,增强互动性与趣味性。

二、核心价值与亮点

文化认同构建

华裔学生作为文化桥梁,通过短视频向海外华裔青少年及国际友人展示《论语》的现代意义,强化对中华文化的认同感。例如,用“己所不欲,勿施于人”解读跨文化交际中的共情原则。

教育模式突破

项目可能采用“翻转课堂”模式,学生自主策划、拍摄、剪辑,将知识内化于实践。这种参与式学习不仅深化了对经典的理解,还培养了团队协作与数字媒体技能。

国际传播潜力

短视频的碎片化特性适合全球传播。团队可通过多语言字幕、跨文化案例(如用“和而不同”解析全球化矛盾)扩大影响力,助力《论语》成为世界性文化资源。

三、挑战与改进方向

内容深度平衡

需避免过度娱乐化导致经典内涵流失。建议结合学术注释,在视频中嵌入二维码链接至原文解读,形成“浅出—深入”的闭环学习。

受众分层设计

针对不同群体(如青少年、学者、企业管理者)定制内容。例如,为职场人士设计“君子不器”与职业发展的关联案例,提升实用性。

长效运营机制

建立持续更新体系,如按《论语》篇章分季推出,结合节气、节日推出特别主题,保持受众粘性。同时,通过数据分析优化内容策略。

四、社会影响与示范效应

青年文化创新标杆

该项目为传统文化传承提供了“Z世代解决方案”,其模式可复制至其他经典(如《道德经》《孟子》),推动国学教育年轻化。

跨文化对话实践

华裔学生的双重文化背景使其能更精准地把握国际受众需求。例如,用“见贤思齐”对比西方“追求卓越”理念,促进文明互鉴。

高校社会责任体现

暨南大学作为侨校,通过此类项目践行“中华文化传播者”使命,为全球华文教育提供可借鉴的范式。

暨南大学还有类似项目吗?

一、非遗技艺传承创新视频微课

项目案例:《我绣我心——广绣传承的守与创》

内容形式:以广绣省级代表性传承人王新元的故事为核心,通过视频微课展现广绣的针法技艺(如“工字针法”)与文化内涵,结合动漫、饰品等现代元素探索“非遗+文创”模式。

创新亮点:

学术支撑:基于《岭南非遗传承传播·田野调查与口述史》课程,80余名学生深入非遗工作场域,采集口述史影像2458分钟,形成调研报告与纪录片。

传播效果:作品在学习强国、羊城晚报等平台展播,累计点击率超10万次,吸引青年关注非遗保护。

项目意义:以数字化形式展现非遗价值,推动传统技艺与现代审美的融合创新。

二、文化育人创新工作案例

项目案例:《用好用活红色资源 创新港澳学生培养模式——“红色暨南 薪火相传”》

内容形式:通过“线上+线下”结合模式,开展党史校史学习教育,包括线下展览(广州、珠海、深圳三地五校区展出,吸引超4万人次参观)与线上活动(红色印记宣传片、党史知识问答)。

创新亮点:

资源整合:依托中国共产党成立100周年、暨南大学党代会等节点,深化红色文化育人。

教育成效:成为特色鲜明、深受师生喜爱的校园文化品牌,引导师生学史明理、增信、崇德、力行。

项目意义:将红色资源转化为育人资源,培养港澳学生的爱国爱党爱校情怀。

三、主题数字微展览联展

项目案例:《“侨连四海 华章远扬”华侨华人历史文化云展馆》

内容形式:以实体展馆为基础,采用VR虚拟合成技术全景复刻,结合导航地图、语音解说服务,实现线上沉浸式参观。

创新亮点:

技术赋能:参观者可自由旋转、放大细节,结合图片、音视频深入了解华侨华人移民史、创业史及中外交流史。

传播范围:通过PC端、手机端、平板端登录,打破时空限制,提升世华馆知名度。

项目意义:以数字化手段传播华侨文化,增强用户参与感与体验感。

四、跨文化研习与实践项目

项目案例:2024“中国寻根之旅”夏令营之风韵南粤课程

内容形式:

语言文化:通过汉语课、古诗词学习(《送别》《水调歌头》),结合角色扮演、朗诵等形式,提升学员语言能力。

手工艺术:开设醒狮泥塑、青花瓷立画等课程,注重浸润感知与艺术感知提升。

实践研学:参观广州陈家祠、沙湾古镇、深圳博物馆等地,体验岭南文化与现代科技交融。

创新亮点:

无界课堂:打造走出教室、跨越国籍的研习模式,语言与文化学习相得益彰。

古今融合:通过研学之旅,让海外华裔青少年感受历史人文与科技力量的碰撞。

项目意义:以多元形式促进中华文化传播,增强海外华裔青少年的文化认同。

五、课程创新与学术研究项目

项目案例:《岭南非遗传承传播·田野调查与口述史》课程

内容形式:学生团队通过影像口述史、田野调查等方法,探索非遗传承的创新模式,涉及广绣、广州剪纸、木作等项目。

创新亮点:

协作教学:新闻与传播学院与文化遗产创意产业研究院协同开展,结合学术研究与新媒体传播。

成果产出:形成口述史纪录片、微纪录片、调研报告等,为文化创意传播积蓄力量。

项目意义:以规范学术方法推动非遗研究,培养青年学子的文化传承能力。

评论列表