全国科普月启动:地铁科普专列与街头实验引爆参与热潮

全国科普月启动,地铁科普专列与街头实验引爆参与热潮,这一现象折射出科普工作从“单向传播”向“场景渗透”的范式转变。2025年9月,依托新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》设立的首个全国科普月活动在全国铺开,以“科技改变生活 创新赢得未来”为主题,通过地铁专列、沉浸式实验等创新形式,将科学知识融入公众日常场景,形成线上线下联动的全民科普热潮。

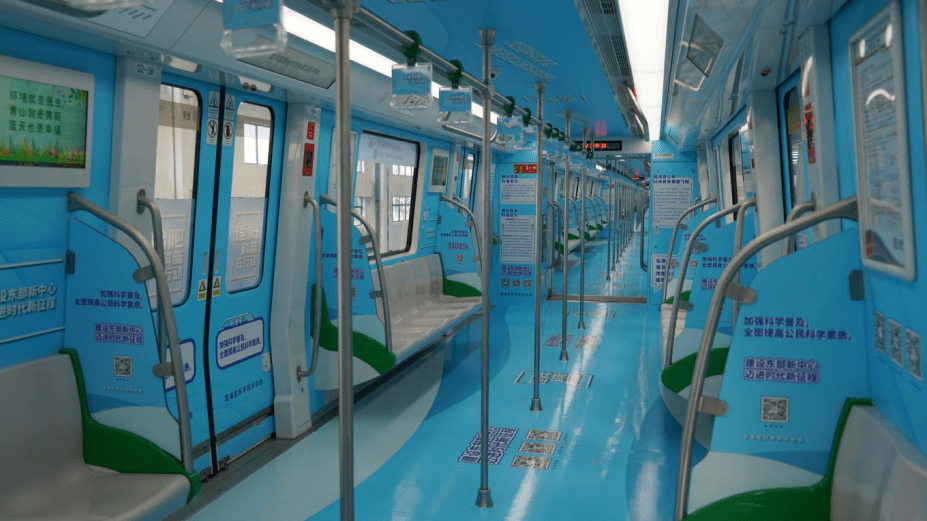

地铁科普专列:移动场景中的科学启蒙

多地推出以科普为主题的地铁专列,将交通工具转化为流动的科学课堂。例如,内蒙古“北疆科普号”在呼和浩特地铁1号线设置“闽籍科学家故事”“中国科学十大进展”等主题车厢,通过手扶牌、车门、车窗等载体展示科学元素,并在地铁大屏投放科普视频;福建“科普号”地铁专列在福州地铁1号线以“提升全民科学素质,夯实科技强国基础”为主题,打造陪伴出行的流动“科普馆”。这种设计突破了传统科普的时空限制,使公众在通勤过程中自然接触科学知识,形成“碎片化学习+沉浸式体验”的复合模式。数据显示,北京科学嘉年华基层行、科普阅读进万家等活动通过类似场景渗透,精准触达青少年、老年人等重点人群,有效破解了科普“碎片化传播”难题。

街头实验:社会参与中的科学验证

一场由法国博主发起的“遗落笔记本电脑”街头实验引发全球关注。实验中,巴黎8秒、新德里12秒、纽约25秒均有电脑被窃,而成都春熙路露天休息区的电脑放置30分钟无人触碰。这一结果不仅折射出城市治安水平的差异,更揭示了科普与社会治理的深层关联。成都通过“天网监控+社区网格员+志愿者巡逻”的立体防控体系,结合“文明城市”创建提升市民素养,使公共场所遗失物品归还率达98.3%。这种“硬件防控+软件素养”的双轨模式,为科普工作提供了社会治理层面的实践样本。实验视频在社交平台引发热议,说明公众对科学与社会互动的关注度显著提升,科普内容需更贴近生活实际。

范式转变:从知识灌输到场景共建

全国科普月活动通过“全领域行动+全媒体传播”模式,推动科普工作向常态化、体系化发展。中国科协联合34家成员单位统筹推进,联动全国学会、地方科协、科普教育基地等机构,覆盖31个省(区、市),开展超万场特色活动。例如,上海推出“惠民科普直通车”及200余场场馆活动,浙江聚焦人工智能应用场景展示,全国百家科普场馆免费开放并推出科普研学路线。这种“政府主导+社会参与+公众受益”的机制,使科普从单向的知识灌输转变为多方共建的场景生态。北京通过“全月深耕”模式,将科普服务直达社区、学校、乡村,形成“最后一公里”的覆盖网络;内蒙古依托“云上科普”“百嘎丽”等线上品牌,扩大科普工作覆盖面,实现线上线下全覆盖。

深层影响:科学素养与社会文明的共生

科普月的热潮不仅提升了公众的科学知识水平,更促进了社会文明程度的提高。成都街头实验中,市民主动守护遗落电脑的场景,反映了科学素养与公共道德的共生关系。当科学知识转化为社会行为准则时,科普工作便超越了技术层面,成为推动社会进步的重要力量。全国科普月活动通过场景渗透、社会参与、机制创新等方式,正在重塑科普工作的价值逻辑——从“知识普及”到“素养提升”,从“活动举办”到“生态构建”,最终实现科学精神与社会文明的深度融合。

地铁科普专列如何设计?

一、主题定位:精准锚定科普方向

地铁科普专列的主题需与城市科技战略、公众需求深度契合,形成差异化特色。例如:

内蒙古“北疆科普号”:以“科技强国+地域特色”为双主线,六节车厢分别设置“科技强国”“亮丽内蒙古”“科创内蒙古”“科学与健康”“应急科普”“科学家精神”六大主题,覆盖生态保护、科技成果、健康生活等维度,展现内蒙古科技与自然和谐共生的实践。

云南“科普云南号”:聚焦生物多样性保护,首期主题为“云南生物多样性与生态安全”,通过“what(政策资源)、why(必要性)、how(绿色转型)”三板块,系统解读云南生态保护政策与成果,强化公众对生物多样性的认知。

上海“科技追光号”:联动上海天文馆、辰山植物园等15家科普场馆,形成“科技之光”“大科学设施”“中国航天”等8大主题,覆盖天文、海洋、微观世界等领域,打造“移动科技博物馆”。

二、视觉呈现:构建沉浸式科学场景

通过色彩、图形、材质的协同设计,营造具有冲击力的视觉体验:

色彩语言:采用象征科技与未来的色调,如上海“科技追光号”车身以七彩渐变科技元素呈现,从红色(工业时代)渐变至紫色(AI时代),隐喻科技发展脉络。

图形叙事:内蒙古“北疆科普号”通过消防人物剪影、生态景观插画等图形,解决车厢结构复杂问题,同时增强艺术性与思想性;云南专列则以生物多样性图案(如濒危物种、热带雨林)点缀车厢,直观传递生态保护主题。

空间重构:合肥地铁“科普号”采用全景主题列车设计,驾驶室背墙、车顶、地贴、窗贴等部位均融入科普元素,形成“360度无死角”的科学空间;北京地铁11号线通过变频空调、LED电子地图屏等智能设备,动态展示科技应用场景。

三、内容策划:知识性与趣味性的平衡

科普内容需兼顾专业性与通俗性,通过案例解读、故事化呈现降低理解门槛:

案例驱动:内蒙古专列以“库布其沙漠治理”“稀土新材料研发”等本土案例,阐释科技对生态与经济的推动作用;云南专列通过“亚洲象迁徙保护”“高原湖泊治理”等实例,说明生物多样性保护的实际意义。

故事化表达:上海专列引入AIGC人工智能创作,以“青蒿素研发故事”“牛胰岛素合成历程”等微观叙事,展现基础研究的价值;苏州地铁七号线通过“两弹一星”功勋科学家王淦昌、程开甲等人物事迹,搭建公众与科学家的情感桥梁。

分层设计:云南专列针对不同受众设计内容梯度,如“what”板块普及绿色发展理念,“why”板块强调生态保护对生活质量的影响,“how”板块介绍绿色低碳转型举措,形成“认知-认同-行动”的逻辑链条。

四、互动体验:从被动接受到主动参与

通过技术赋能与机制创新,构建“观察-学习-实践”的闭环体验:

扫码互动:内蒙古专列每节车厢设置扫码区域,公众可跳转至“云上科普”平台,参与科普直播、在线咨询、互动答题等活动,答对题目可获得科普纪念品,增强参与感。

实物展示:上海科技节期间,将3艘中国海上“大国重器”(24000箱超大型集装箱船、“雪龙2”号极地科考船、“天鲲”号绞吸挖泥船)等比例模型搬至地铁站,配合VR技术模拟破冰场景,让公众“零距离”感受科技力量。

场景模拟:东京地铁“未来实验室”通过双目立体视觉引导的智能巡检机器人,模拟轨道螺栓紧固等高危作业,将人工检测效率提升40倍,直观展示科技对生产安全的改善。

五、技术融合:打造智慧科普载体

利用5G、AR、物联网等技术,实现科普内容的动态更新与个性化推送:

5G+超高清显示:北京地铁11号线搭载5G天线与LED电子地图屏,实现全车视频监控实时回传,并根据光线强度自动调节亮度,同时通过拥挤度提示引导乘客均衡分布,提升科普传播效率。

AR导航:郑州地铁8号线未来可整合高校资源,利用智能车窗、AR导航等技术打造动态科普长廊,乘客通过手机扫描车厢二维码,即可获取3D模型、实验视频等扩展内容,深化科学理解。

数字孪生:伦敦地铁皮卡迪利线借助数字孪生技术,实现非运营时间的远程虚拟勘测,避免对线路运行的干扰,同时为科普内容的精准投放提供数据支持。

六、长效运营:构建可持续科普生态

通过内容更新、跨界合作与评估反馈,确保专列的持续吸引力:

季度更新:内蒙古专列每季度结合时事热点更换科普内容,如冬季增加“冰雪科技”“应急避险”主题,夏季聚焦“生态保护”“健康生活”,保持内容时效性。

跨界联动:上海专列联动天文馆、植物园等场馆,形成“线上科普平台+线下体验空间”的闭环;云南专列与高原特色农业企业合作,推广科学种植技术,实现科普与产业融合。

效果评估:通过乘客扫码数据、互动答题正确率、社交媒体话题热度等指标,量化科普传播效果,为后续优化提供依据。

案例启示:从“空间改造”到“生态构建”

地铁科普专列的设计已超越单纯的视觉装饰,转向“场景营造+内容生产+技术赋能+社会参与”的复合模式。例如,内蒙古“北疆科普号”通过“线上平台+线下专列+纪念品激励”形成传播闭环,上海“科技追光号”以“大国重器模型+AI创作内容+多场馆联动”构建科技生态,均体现了科普工作从“单向灌输”到“双向互动”的转变。未来,随着元宇宙、脑机接口等技术的发展,地铁科普专列有望进一步融合虚拟与现实,成为城市科技文化的重要符号。

评论列表