"双减"再升级!作业回归课堂背后的教育新生态

2025年9月3日 本报记者观察

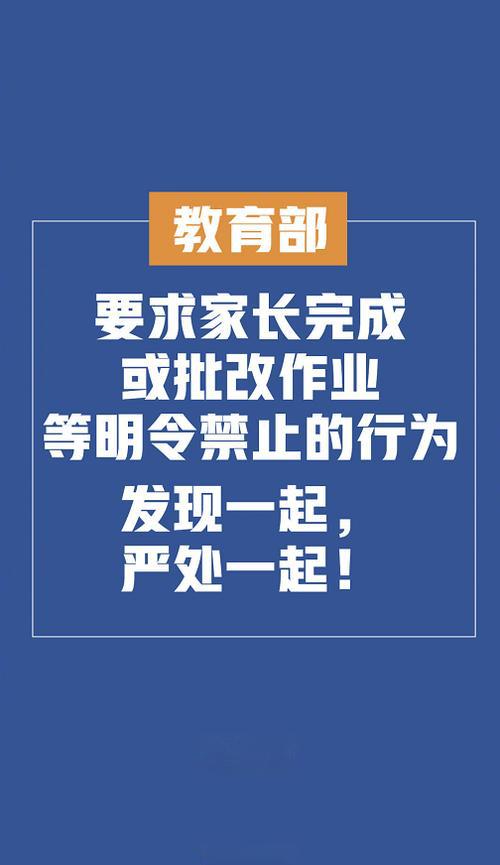

一、政策速递:作业管理划出明确红线

教育部今日印发《义务教育阶段作业管理十项准则》,首次以禁令形式明确:"严禁要求家长检查、批改作业,不得变相通过家长签字等形式转移教学责任"。该政策作为"双减"改革深化举措,将自2025年秋季学期起全面执行,配套建立作业公示制度与教师批改质量督导机制。

二、现场直击:家长群体的三重情绪共振

(1)解放派:"终于不用当编外老师"

北京朝阳区家长李女士展示手机里长达3GB的作业照片:"以前每晚要批改数学口算、听写英语单词,现在孩子能独立完成作业,亲子关系明显改善"。某家长社群调研显示,76%受访者支持新规,认为"让专业的人做专业的事"。

(2)焦虑派:"不管作业怎么掌握学习情况"

上海徐汇区五年级家长王先生提出担忧:"取消家长监督后,如何及时发现知识漏洞?"对此,21世纪教育研究院专家回应:"新政要求教师实施分层作业与面批面改,实际对专业能力提出更高要求"。

(3)务实派:期待配套措施落地

广州某校家委会正在拟定《作业协商公约》,建议教师通过"错题本""课堂小测"等专业方式反馈学情。多位校长透露,将增设"作业答疑课"并开放线上答疑平台。

三、深度解析:政策背后的教育治理逻辑

▶ 角色重构:教学责任回归校园

华东师范大学教授指出:"新规本质是厘清家校权责边界,2024年基础教育质量监测显示,家长过度参与作业反而降低学生自主学习能力"。

▶ 国际参照:全球作业管理模式对比

芬兰:小学阶段禁止家庭作业

日本:设立"家庭学习"时间上限

美国:作业需体现差异化设计

四、未来展望:从作业革命到教育重构

随着AI作业分析系统、教师智能批改助手等新技术应用,政策执行将获得科技支撑。专家预测,这场变革将倒逼课堂教学质量提升,最终实现"作业-课堂-评价"的良性循环。

教育部:义务教育阶段严禁要求家长检查批改作业

一、政策核心要求

严禁家长参与作业批改

教育部多次通过文件强调,学校不得给家长布置或变相布置作业,严禁要求家长检查、批改作业。作业应回归学校育人环节,由教师全批全改,确保批改规范、评语恰当,并通过集体讲评、个别面批等方式及时反馈学情。

严控书面作业总量

小学阶段:一、二年级不布置书面家庭作业,可在校内安排巩固练习;三至六年级每天书面作业平均完成时间不超过60分钟。

初中阶段:每天书面作业平均完成时间不超过90分钟。

周末、寒暑假及法定节假日:需控制书面作业时间总量,避免学生负担过重。

禁止校外培训留作业

将“禁止校外培训机构留作业”纳入日常监管,防止“校内减负、校外增负”现象,确保学生课余时间合理利用。

二、政策实施背景与目的

减轻学生课业负担

针对部分学校作业数量过多、质量不高、功能异化等问题,教育部通过严控总量、提高质量等措施,切实减轻学生过重作业负担。

明确家校责任边界

引导家长树立正确的教育观念,履行家庭教育主体责任,如督促孩子完成作业、参与家务劳动和体育锻炼,但不额外布置家庭作业,避免将教育责任转嫁给家长。

促进素质教育发展

鼓励学校布置分层、弹性、个性化作业,设计探究性、实践性、跨学科综合性作业,推动“五育并举”(德育、智育、体育、美育、劳动教育),促进学生全面发展。

三、政策保障措施

健全作业管理机制

学校需完善作业管理办法,加强学科组、年级组统筹,合理调控作业结构。

建立作业校内公示制度,接受师生和家长监督。

将作业设计、批改和反馈情况纳入教师考核评价,确保政策落实。

强化督导与问责

各地教育行政部门将作业管理纳入县域义务教育和学校办学质量评价。

督导部门将作业管理作为规范办学行为检查的重要内容,设立监督电话和举报平台,畅通问题反映渠道。

推动家校协同育人

通过家长会、家校沟通平台等方式,引导家长理解政策意图,配合学校落实减负措施。

鼓励家长与孩子共同制定课余计划,培养良好学习和生活习惯。

四、政策意义与影响

回归教育本质

通过严禁家长批改作业,明确学校是作业管理的主体,避免家庭教育功能异化,让家长更专注于陪伴和引导,而非承担教学任务。

促进学生健康成长

严控作业总量和类型,减少机械重复作业,增加实践性、探究性作业,有助于激发学生的学习兴趣,培养创新思维和实践能力。

构建良好教育生态

政策通过规范学校、家庭、校外培训机构的行为,形成协同育人合力,为义务教育阶段学生创造更健康、更公平的教育环境。

评论列表