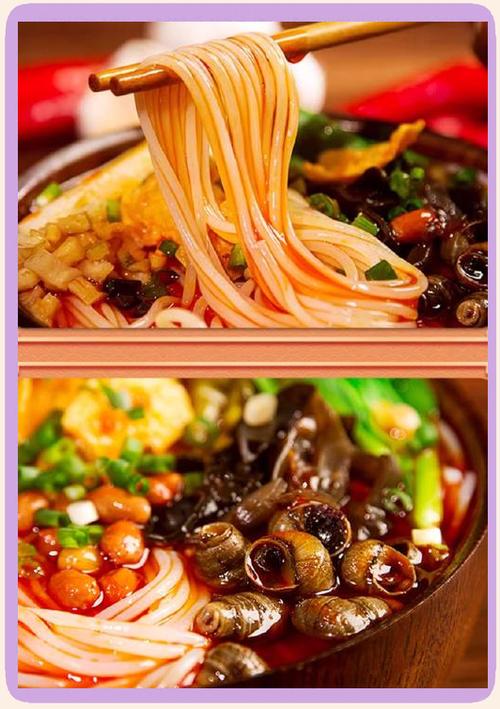

【广西】酸笋战争:柳州螺蛳粉的"臭味"征服史

柳州螺蛳粉的“臭味”征服史,是一场关于酸笋发酵的味觉革命,其核心在于通过微生物作用将竹笋转化为“臭香”风味,并借助工业化与文化传播实现全球认可。

一、酸笋的“臭味密码”:微生物的魔法

发酵原理

酸笋的“臭味”源于竹笋在腌制过程中发生的微生物代谢反应。竹笋中的蛋白质被分解为氨基酸(如半胱氨酸、色氨酸),糖类转化为有机酸,同时生成醛、酚、酯等挥发性物质。其中:

半胱氨酸代谢产生硫化氢(臭鸡蛋气味);

色氨酸代谢产生粪臭素(低浓度时呈茉莉花香,高浓度时为粪臭味)。

工艺控制

柳州酸笋选用本地大头甜笋,以盐和水腌制,在25-30℃环境下发酵15-20天。温度、盐度与时间的精准把控,决定了酸笋“臭香”的平衡:过度发酵会导致臭味过重,发酵不足则酸味单薄。

二、从市井到全球:“臭味”的逆袭之路

起源争议:柳宗元与夜市摊的双重叙事

浪漫版:唐代柳宗元贬谪柳州时,因水土不服,管家以螺蛳汤配酸笋、腐竹制成粉,柳宗元命名“螺蛳粉”。

烟火版:上世纪七八十年代,柳州夜市摊主将煮螺汤与米粉结合,加入酸笋,形成雏形。

工业化与标准化:百亿产业的基石

汤底标准化:以猪筒骨、鸡骨架加八角、桂皮等香料熬制,确保鲜味一致。

酸笋品质控制:通过菌落检测与发酵周期管理,保证“臭香”稳定。

袋装技术:锁鲜包装使螺蛳粉突破地域限制,2023年出口额达8727.2万元,覆盖28个国家。

文化输出:从“生化武器”到“国潮”

非遗认证:2008年列入广西非遗,2021年晋升国家级非遗,强化文化符号。

海外认可:获印尼乌拉玛委员会清真认证,进入东南亚、欧美市场。

网络传播:短视频平台“嗦粉”挑战引发热议,韩国网友曾呼吁为其申遗,凸显全球影响力。

三、“臭味”的双面性:科学与文化的博弈

嗅觉悖论:鼻前与鼻后嗅觉的差异

鼻前嗅觉(鼻腔吸入):酸笋的硫化氢与粪臭素形成强烈“臭味”。

鼻后嗅觉(口腔咀嚼):氨基酸与汤底鲜味释放,掩盖臭味,产生“真香”效应。

市场争议:增臭剂与天然发酵的较量

增臭剂风波:部分商家使用“螺蛳粉加臭酱”(含鲜螺肉、酸笋提取物),引发质量争议。柳州品牌如好欢螺、臭宝等强调“无增臭剂”,以天然发酵为卖点。

消费者选择:老饕坚持传统发酵,认为增臭剂破坏风味;部分新手则通过增臭剂快速接受螺蛳粉。

四、地域流派:“臭香”的多元演绎

柳州原教旨主义

汤头:石螺加猪骨熬足8小时,香料复杂。

酸笋:30天自然发酵,臭味浓郁。

米粉:陈米制成的圆粉,弹性十足。

南宁改良派

加入番茄与酸豆角,汤头酸甜清爽,削弱臭味冲击。

桂林融合派

引入卤水配方,腐竹替换为炸锅烧肉,风味更醇厚。

五、未来挑战:传统与创新的平衡

健康化趋势

减少钠含量、开发低脂版本,迎合健康饮食需求。

全球化适配

针对不同市场调整辣度与酸度,如东南亚版增加椰浆,欧美版推出素食选项。

文化保护

防止增臭剂等工业化手段过度干预,维护“天然发酵”的核心价值。

酸笋发酵过程中有哪些关键微生物?

一、核心发酵微生物:乳酸菌属(Lactobacillus)

乳酸菌是酸笋发酵的主导菌群,通过无氧代谢将糖类转化为乳酸,赋予酸笋酸味并抑制腐败菌生长。其关键作用包括:

产酸抑菌:乳酸菌发酵产生乳酸,降低环境pH值,抑制杂菌繁殖,延长保质期。

风味形成:

植物乳杆菌(Lactiplantibacillus plantarum):同型发酵乳酸菌,产酸能力强,是酸笋酸味的主要来源。

发酵乳杆菌(Lactobacillus fermentum):参与酯类物质合成,提升酸笋的香气复杂性。

戊糖乳杆菌、干酪乳杆菌:通过代谢产生挥发性风味物质,如醛类、酯类,增强“臭香”特征。

健康益处:部分乳酸菌(如发酵乳杆菌、布氏乳杆菌)具有抗氧化、降低胆固醇的功效,提升酸笋的功能性价值。

二、辅助发酵微生物:其他菌属的协同作用

明串珠菌属(Leuconostoc):

假肠膜明串珠菌:发酵前期重要菌属,通过异型乳酸发酵产生甘露醇、乙酸等物质,赋予酸笋特殊风味。

作用:与乳酸菌协同,促进酯类物质合成,丰富香气层次。

乳球菌属(Lactococcus):

乳酸乳球菌(Lactococcus lactis):发酵初期优势菌种,产生硫化氢和吲哚类物质(如粪臭素),构成酸笋“臭味”的核心来源。

代谢特征:分解半胱氨酸产生吲哚,分解色氨酸产生粪臭素,低浓度时呈茉莉花香,高浓度时为粪臭味。

魏斯氏菌属(Weissella):

食窦魏斯氏菌:参与异型乳酸发酵,产生乙酸和乳酸,影响酸笋的酸味平衡。

肠杆菌属(Enterobacteriaceae):

争议性存在:发酵初期大量存在,但随酸度增加而减少。其代谢产物(如醛类)可能对挥发性风味物质形成有贡献,但需注意食品安全风险(部分菌株可能致病)。

风险控制:酸笋通常需高温烹饪后食用,可有效降低微生物安全风险。

三、微生物演替规律:从多元到专一

酸笋发酵过程中,微生物群落呈现阶段性演替:

发酵初期:以乳球菌属、魏斯氏菌属、明串珠菌属和肠杆菌属为主,适应中性或微酸性环境,快速启动发酵。

发酵中后期:乳酸菌属(尤其是植物乳杆菌和发酵乳杆菌)成为优势菌群,耐酸性强,持续产酸并形成稳定风味。

致病菌消减:肠杆菌属等腐败菌因酸度升高而减少,最终与发酵环境脱离。

四、关键风味物质与微生物的关联

臭味来源:

硫化氢:由乳酸乳球菌分解半胱氨酸产生。

粪臭素:由乳酸乳球菌分解色氨酸产生,是酸笋独特酸臭味的核心物质。

香气来源:

酯类物质:乳酸菌与明串珠菌协同作用产生(如丙酸乙酯、乙酸乙酯),赋予香蕉味、果香味。

酚类物质:对甲苯酚(含量最高)具有皮革臭和窖泥臭,可能通过微生物代谢竹笋原料中的前体物质产生。

酸味来源:

乳酸:乳酸菌同型发酵产生,是酸笋酸味的主要成分。

乙酸:魏斯氏菌属异型发酵产生,影响酸笋的气味强度。

评论列表