神舟十八号成功对接天宫空间站,首次搭载民营实验舱段

神舟十八号成功对接天宫空间站,但并未首次搭载民营实验舱段

对接过程与时间

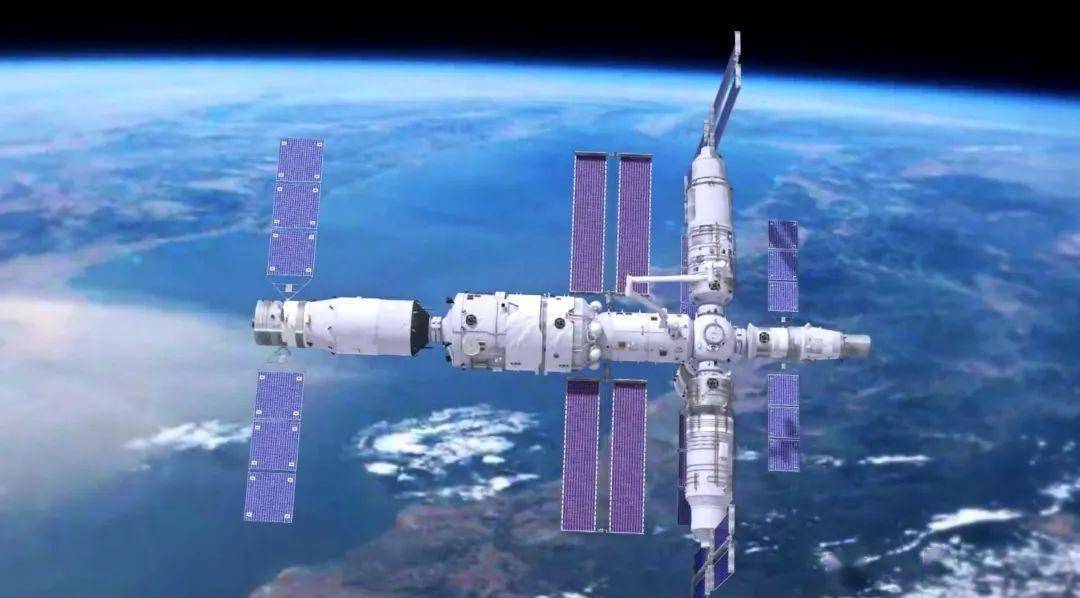

发射与入轨:神舟十八号载人飞船于2024年4月25日在酒泉卫星发射中心点火发射,随后与火箭成功分离,进入预定轨道。

自主快速交会对接:飞船入轨后,采用自主快速交会对接模式,于北京时间2024年4月26日3时32分,成功对接于空间站天和核心舱径向端口。整个自主交会对接过程历时约6.5小时。

对接意义与任务目的

在轨轮换:神舟十八号的主要任务之一是与神舟十七号乘组完成在轨轮换,确保空间站的持续运行。

科学实验与应用:在空间站驻留约6个月期间,神舟十八号航天员乘组将开展空间科学与应用实(试)验,涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等多个领域,计划开展90余项试(实)验。

空间站维护与维修:乘组将按计划管理、照料空间站与应用载荷,进行空间站维护维修与状态巡检,保障空间站安全可靠高效运行。

出舱活动与货物进出舱:乘组在轨期间,将实施6次载荷货物气闸舱出舱任务和2至3次出舱活动,对舱外管路、电缆及关键设备安装碎片防护加固装置,视情开展舱外巡检,进一步保障空间站安全。

乘组构成与特点

乘组构成:执行神舟十八号载人飞行任务的航天员乘组由叶光富、李聪、李广苏3名航天员组成,叶光富担任指令长。乘组包括1名第二批航天员和2名第三批航天员,3人均为“80后”。

乘组特点:叶光富执行过神舟十三号载人飞行任务,具有丰富的太空经验;李聪和李广苏均为我国第三批航天员,是首次执行飞行任务。

实验项目与创新

在轨水生生态研究项目:神舟十八号将上行实验装置及相关样品,实施国内首次在轨水生生态研究项目,以斑马鱼和金鱼藻为研究对象,在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统,实现我国在太空培养脊椎动物的突破。

植物茎尖干细胞功能在轨研究:还将实施国际上首次植物茎尖干细胞功能在轨研究,揭示植物进化对重力的适应机制,为后续定向设计适应太空环境的空间作物提供理论支撑。

天宫空间站还有哪些对接任务?

一、核心对接任务类型

实验舱转位对接

空间站"T字构型"需通过两次转位对接完成:实验舱先与核心舱轴向对接形成"一字型",再通过转位机构旋转90度至侧向停泊口。此过程要求转位机构带动20余吨实验舱实现"启得柔、转得稳、停得准",误差控制在毫米级。问天、梦天实验舱已分别于2022年9月30日、11月3日完成转位,验证了国际首创的"平面转位方案"。

货运飞船快速补给

天舟系列货运飞船承担物资运输核心任务,已实现3小时快速交会对接常态化。2025年7月15日发射的天舟九号采用该模式,为神舟二十号乘组运送6.5吨物资。未来轻舟货运飞船与昊龙航天飞机将加入运输体系,形成"快船+飞机"的立体补给网络。

载人飞船定期轮换

神舟系列载人飞船每6个月执行一次乘组轮换任务。2025年4月24日,神舟二十号以6.5小时自主快速交会对接模式成功对接天和核心舱径向端口,完成与神舟十九号乘组的在轨交接。

深空探测器对接

嫦娥五号、六号已实现月球轨道无人交会对接,载人登月工程将进一步验证地月转移轨道对接技术。未来需突破大范围轨道修正、月面起飞窗口精准捕获等关键技术。

二、对接技术发展方向

效率持续提升

交会对接时间从神舟八号与天宫一号的44小时缩短至天舟五号的2小时世界纪录,目前稳定在3小时标准模式。通过优化GNC(制导导航与控制)系统算法,减少轨道修正次数,实现"发射即对接"的终极目标。

智能化水平跃升

第二代对接机构采用可控阻尼技术,可适应8-180吨级航天器对接,缓冲装置能在数秒内消耗撞击能量。激光雷达毫米级定位系统与北斗导航深度融合,构建"粗瞄-精调-微控"三级定位体系。

构型扩展能力

核心舱5套对接机构支持多向扩展,未来可对接共轨舱段、光学舱等新型模块。转位机构已验证20吨级实验舱转位能力,为百吨级空间站升级预留技术接口。

评论列表