【台湾】夜市进化论:蚵仔煎与大肠包小肠的岛民智慧

在台湾夜市,蚵仔煎与大肠包小肠作为标志性小吃,不仅承载着岛民的饮食智慧,更在食材融合、工艺传承与文化创新中不断进化,成为台式美食的“活化石”。

一、蚵仔煎:从渔村到夜市的“海蛎狂欢”

1. 食材进化:从渔民智慧到全球选材

核心食材:蚵仔(海蛎)是灵魂,台湾沿海的彰化、嘉义等地因水质优良,产出的蚵仔肉质鲜嫩、腥味轻。地瓜粉则选用本土种植的优质地瓜,经多道工序制成细腻粉末,确保煎制后口感Q弹。

创新搭配:现代蚵仔煎融入更多食材,如虾仁、蛤蜊等海鲜,甚至出现“芝士蚵仔煎”等混搭版本,满足年轻食客对新鲜感的追求。

2. 工艺进化:从家常便饭到夜市美学

传统做法:将蚵仔与地瓜粉混合煎制,简单直接,突出海蛎的鲜味。

现代改良:加入鸡蛋、葱花等食材,提升口感层次;特制酱料(如甜辣酱、番茄酱)的加入,中和海蛎的腥味,形成酸甜开胃的风味。

火候控制:经验丰富的摊主能精准掌握火候,使蚵仔煎底部金黄酥脆,上部嫩滑多汁,每一口都充满惊喜。

3. 文化进化:从市井小吃到文化符号

节庆象征:在某些沿海乡镇的庙会中,蚵仔煎是必不可少的美食,象征着丰收和富足。

情感纽带:对于台湾人而言,蚵仔煎是童年的味道,是家乡的记忆;对于游客来说,它是体验台湾夜市文化的“入门款”。

二、大肠包小肠:糯米与香肠的“碳水革命”

1. 食材进化:从日据遗风到本土创新

核心食材:糯米肠与香肠的搭配,源于日据时期日本灌肠工艺的传入,后经本土化改良,加入酱油、蔗糖、五香粉等中式调味,形成独特的“台式香肠”。

创新搭配:现代大肠包小肠衍生出黑胡椒、蒜味、墨鱼等多种口味,甚至出现“大肠包小肠冰淇淋”等新奇混搭,吸引追求刺激的食客。

2. 工艺进化:从田间便当到夜市顶流

传统做法:最初是农民在田间劳作时的便当,将糯米肠与香肠同烤,用糯米肠包裹香肠,既饱腹又方便携带。

现代改良:糯米肠中加入香菇、虾米提鲜,香肠升级为黑猪肉肠、花枝肠;台式泡菜的加入,成为解腻的“灵魂搭档”。

工艺细节:糯米肠需手工灌制,确保气孔多、能吸饱香肠的油香;香肠需烟熏2小时,形成独特的焦香。

3. 文化进化:从地方小吃到全球名片

夜市标配:大肠包小肠已成为台湾夜市的标志性小吃,摊主们各展创意,如用犀利刀工将香肠刻画成刺猬造型,吸引游客目光。

文化争议:近年来,糯米肠逐渐被淀粉肠替代,引发对传统美食文化传承的担忧。商家需在成本、效率与风味之间寻找平衡。

三、岛民智慧:在传承中创新,在融合中进化

1. 食材的“兼容并蓄”

蚵仔煎与大肠包小肠的食材选择,均体现了台湾作为移民社会的多元性。前者融合了闽南渔民的智慧与本土海产资源,后者结合了日本灌肠工艺与中式调味,形成独特的风味体系。

2. 工艺的“匠心坚守”

无论是蚵仔煎的火候控制,还是大肠包小肠的糯米肠手工灌制,都体现了摊主对传统工艺的坚守。这种匠心精神,是台式小吃得以传承的关键。

3. 文化的“创新表达”

蚵仔煎与大肠包小肠在夜市中的进化,不仅是食材与工艺的升级,更是文化表达的创新。它们通过口味创新、摊位设计等方式,吸引年轻消费者,同时保留传统风味,成为台湾饮食文化的“活化石”。

蚵仔煎和大陆的生煎有何区别?

食材与烹饪工艺

蚵仔煎:

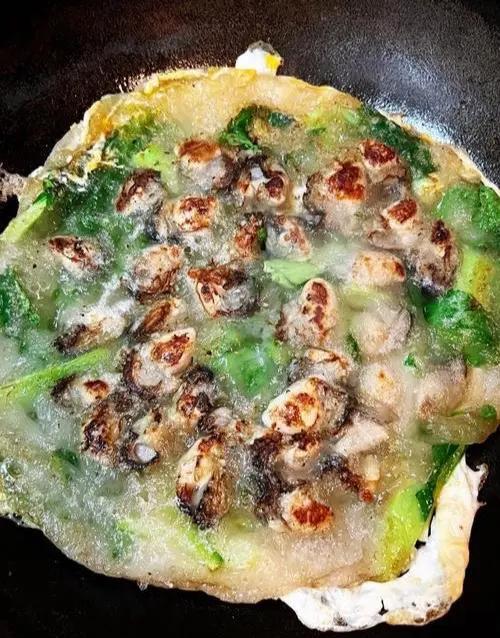

以新鲜海蛎(蚵仔)为核心,搭配鸡蛋、太白粉或地瓜粉、青菜(如小白菜、空心菜)及香葱。烹饪时,将海蛎与粉浆混合煎成饼状,快熟时加入蛋液,煎至两面酥黄。台湾蚵仔煎常使用浓稠粉浆,煎出焦香脆边或软糯口感,并淋上特制甜辣酱。

生煎:

以半发酵面粉作皮,包入鲜猪肉馅及肉皮冻,底部煎至金黄酥脆,上部松软。烹饪时,平底锅抹油,摆入生煎后加水焖煮,待水分收干再淋油煎制,形成“底部脆香、上部绵软、馅心汤汁饱满”的特色。

风味与口感

蚵仔煎:

口感鲜美滑嫩,外焦内嫩,酥脆与柔润并存。海蛎的腥膻被蔬菜鲜甜和蒜苗辛辣中和,汁水迸发复合鲜味。台湾版本因粉浆浓稠,口感更扎实,甜辣酱增添风味层次。

生煎:

咸香带甜,面皮软嫩带劲,底部焦香酥脆。咬开时,滚烫汤汁与鲜肉馅融合,肉皮冻化开形成浓郁汤汁,兼具包子饱满与煎物香脆。

起源与文化背景

蚵仔煎:

起源于福建沿海及台湾、潮汕地区,据传为贫苦先民发明的替代粮食。台湾版本流传着郑成功收复台湾时,士兵用海蛎与番薯粉创制蚵仔煎的传说,象征艰苦环境下的智慧。

生煎:

源自上海,原为茶楼、老虎灶兼营小吃,20世纪30年代后出现专营店,馅心从鲜猪肉加皮冻发展为玉米、荠菜、虾仁等多种口味,体现海派文化的包容与创新。

酱料与搭配

蚵仔煎:

台湾习惯淋甜辣酱(番茄酱、味增、糖、酱油膏调制),解腻提鲜;闽南地区加“菜头酸”(糖醋腌萝卜片)及蒜泥、沙茶酱;潮汕地区佐鱼露或沙茶酱。

生煎:

通常蘸醋或辣椒油,突出面皮与馅心的原味,酱料作用相对次要。

评论列表