中国美院数字敦煌项目获联合国教科文组织表彰

中国美院未直接参与“数字敦煌”项目获联合国教科文组织表彰,但敦煌研究院主导的“数字敦煌”项目确实获得了该组织的赞誉,并被其评价为“人类共同遗产保护的典范”。

一、“数字敦煌”项目获奖情况

联合国教科文组织赞誉:2024年,“数字敦煌”资源库访问量突破2300万次,覆盖全球78个国家,联合国教科文组织赞其为“人类共同遗产保护的典范”。

其他荣誉:“数字敦煌”项目还入选了《中国-上合组织国家数字领域合作案例集(2023年)》、国家文物局文物事业高质量发展十佳案例,并获“2023中国设计智造”铜奖。

二、“数字敦煌”项目内容与成果

项目背景:敦煌莫高窟是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地,面临风化侵蚀等自然和人为破坏的风险。为永久保存敦煌石窟艺术信息,敦煌研究院自上世纪90年代起启动数字化保护工程。

技术实现:采用高精度数字化采集技术,包括壁画数字化(使用亿级像素相机拍摄,单幅壁画生成超10GB原始数据)、文献修复(对褪色、剥落部分进行AI辅助复原)等。

资源规模:截至最新统计,项目已完成295个洞窟的高清数字化覆盖,占开放洞窟总量的85%;5万张历史档案底片的数字化归档;146个特窟的360°全景漫游制作,分辨率达8K级别。此外,文献数据库收录了4.8万件汉文、藏文、粟特文写本。

共享机制:项目采用分级开放模式,公众层免费提供壁画赏析、虚拟漫游等基础功能;学术层支持学者开展深度研究;协作层支持跨国学者联合开展研究。

三、中国美院与敦煌文化的关联

建筑领域贡献:中国美术学院卓旻教授所创作的敦煌精品酒店设计《经变·莫高九里云沙酒店》获酒店类概念设计金奖,体现了敦煌文化在当代建筑中的可持续性表达。

文化传承角色:虽然中国美院未直接参与“数字敦煌”项目,但其在文化传承和创新方面发挥着重要作用,通过建筑设计等领域探索传统文化的现代表达。

数字敦煌项目对全球有何影响?

一、文化遗产保护:树立全球典范

数字敦煌项目利用高分辨率扫描、三维建模等技术,对敦煌莫高窟的壁画、彩塑及藏经洞文献进行了永久存档。截至目前,已完成295个洞窟壁画及5万张历史档案的数字化采集,构建了毫米级精度的洞窟数字模型。这一成果不仅为敦煌文化遗产的永久保存提供了技术保障,更为全球文化遗产保护提供了可借鉴的数字化解决方案。联合国教科文组织赞誉数字敦煌为“人类共同遗产保护的典范”,其多光谱成像与三维建模技术的应用值得国际同行学习。

二、文化传播与交流:跨越时空的桥梁

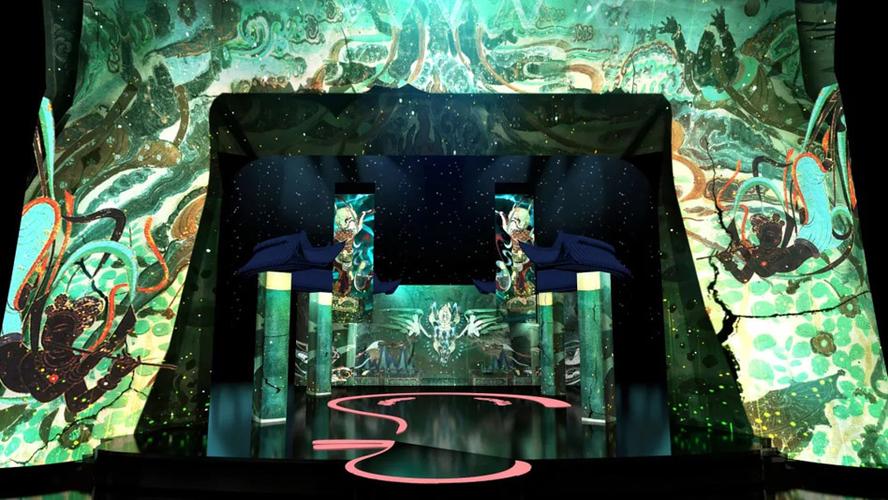

数字敦煌项目通过虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,打破了地理与时间的限制,使全球观众能够随时随地欣赏敦煌的壮丽景色与丰富内涵。例如,2023年“云游莫高窟”项目运用VR技术,让用户戴上头显即可360度漫游洞窟,近距离感受九色鹿、飞天神女的灵动细节;2024年“敦煌文化周”在哈佛大学推出AR体验,观众扫描展品即可见证壁画“复活”,如反弹琵琶舞姿的动态演绎。这些创新形式不仅提升了敦煌文化的国际影响力,更激发了全球公众对文化遗产保护与传承的关注和热情。

三、技术输出与跨国合作:深化“一带一路”文化交流

数字敦煌项目通过技术输出与人才培养,将敦煌智慧融入“一带一路”共建国家的遗产保护实践。例如,敦煌研究院与乌兹别克斯坦文物考古研究所签署协议,利用多光谱成像与三维建模技术联合修复撒马尔罕古城壁画;与吉尔吉斯斯坦启动“中亚石窟数字化保护项目”,针对当地佛教遗迹开展数字存档;与斯里兰卡合作开展“佛教艺术比较研究”,通过数字化对比挖掘丝路文化共性。此外,阿富汗考古与文物保护高级人才研修班也来华学习莫高窟壁画修复与环境监测技术,将敦煌经验应用于巴米扬大佛保护。这些合作不仅深化了“请进来”与“走出去”的双向互动,更凸显了敦煌在丝路文化复兴中的桥梁作用。

四、推动文明交流互鉴:展现中华文明的包容性与生命力

数字敦煌项目以多元形式讲述文化传播故事,通过艺术展览、学术交流、国际直播等形式,向世界传递敦煌文化的独特魅力。例如,“丝路遗韵:敦煌艺术展”在法国卢浮宫与英国大都会博物馆巡展,借助多媒体装置再现丝路盛景;“敦煌文化环球连线”活动首次实现全球直播,使用5G技术以实时渲染与低延迟传输,吸引数万海外观众观看。这些实践不仅增进了不同文化之间的了解和尊重,更为世界文化的多样性和丰富性做出了积极贡献。

评论列表