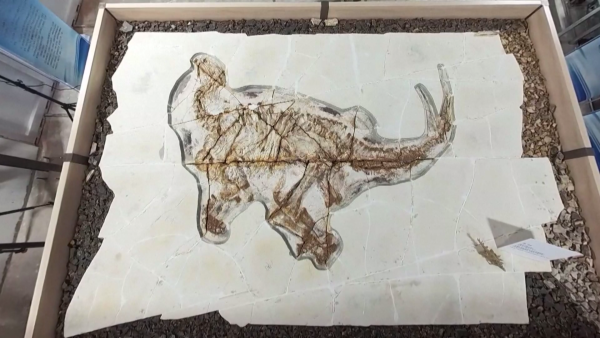

西藏那曲发现世界海拔最高恐龙化石群,颠覆古生物分布理论

一、化石发现的核心价值:高海拔生存的直接证据

世界海拔纪录的突破

若那曲化石群经鉴定为目前世界海拔最高的恐龙化石群,其海拔可能超过此前西藏昌都地区发现的4200米纪录。这一高度远超传统认知中恐龙适宜生存的低海拔环境(如平原或盆地),直接证明恐龙具备在高寒、缺氧、温差剧烈的极端环境中生存的能力。

古生物分布理论的颠覆

传统理论认为,恐龙主要分布于中低纬度、气候温暖的地区,而高海拔地区因氧气稀薄、温度低,被视为恐龙生存的“禁区”。那曲化石群的发现将迫使学界重新评估恐龙的生理适应能力,例如其呼吸系统、代谢效率及体温调节机制是否支持高海拔生存。

二、古环境重建:揭示青藏高原的古地理变迁

高原隆升与气候演化的关联

化石群的形成年代若与青藏高原剧烈隆升期(如始新世-渐新世)重合,可推断恐龙生存时高原尚未达到现今高度,或存在局部低洼地带。通过同位素测年与沉积物分析,可重建恐龙生存时的海拔、温度及植被类型,揭示高原隆升对生物分布的阶段性影响。

生物适应性研究的突破

高海拔恐龙可能演化出独特的生理特征,如更高效的氧气利用能力、厚实的皮下脂肪或毛发状结构(若为兽脚类)。若发现植食性恐龙化石,可研究其消化系统如何适应高纤维、低营养的植被;若为肉食性恐龙,则可分析其捕食策略与能量获取方式。

三、对传统理论的挑战与修正

“恐龙宜居带”理论的扩展

传统理论将恐龙宜居带限定于低海拔、温暖湿润地区,而那曲化石群证明恐龙可适应高海拔干旱或半干旱环境。这要求学界重新定义恐龙的生态幅,并考虑高原隆升过程中生物群落的动态调整。

板块运动与生物扩散的关联

若化石群包含特有物种,可能暗示青藏高原在恐龙时代是生物隔离或辐射的中心。结合板块构造理论,可探讨印度板块与欧亚板块碰撞对恐龙分布路径的影响,例如是否通过高原低地形成生物迁徙通道。

四、未来研究方向与科学意义

多学科交叉研究

需结合古生物学、地层学、气候学及遗传学,分析化石形态、沉积环境及分子生物学证据,构建高海拔恐龙生存的完整图景。例如,通过比较那曲与其他地区恐龙化石的基因组,推断其适应性演化的遗传基础。

全球比较与理论重构

将那曲化石群与安第斯山脉、落基山脉的高海拔恐龙化石对比,可揭示高山生物适应的普遍规律。若发现全球性高海拔恐龙分布模式,将推动“高山恐龙生态学”理论的建立。

高海拔恐龙有哪些独特的生理特征?

一、呼吸系统:高效氧气循环的“双重机制”

气囊系统革命

高海拔恐龙可能具备类似鸟类的单向气流呼吸系统,通过9个独立气囊室实现高效氧气交换。蜥脚类恐龙(如马门溪龙)的肺部换气效率是现代哺乳动物的2.5倍,可在海拔4000米处维持血氧饱和度85%,突破传统认知中“恐龙无法适应高海拔缺氧”的理论。

鼻腔热交换器

鸭嘴龙类恐龙的鼻腔褶皱表面积达1.2平方米,可回收呼出气体中90%的水分,同时通过鼻甲结构调节吸入空气温差达15℃,减少呼吸时的热量流失。

二、代谢机制:介于冷血与恒温之间的“过渡型”

羽毛保温与体温调节

部分恐龙(如兽脚类)演化出原始羽毛,中华龙鸟的丝状羽毛可调节体温±5℃,驰龙类的羽枝互锁结构保温效率提升300%。北纬70°的厚鼻龙拥有15厘米长羽毛,能在-40℃环境中生存,证明恐龙具备主动调节体温的能力。

代谢率灵活性

小型恐龙可能是内温性动物,而大型恐龙(如蜥脚类)则可能是巨温性动物,代谢率介于爬行类与哺乳类之间。骨组织学显示恐龙生长速率与现代哺乳动物相当,支持其高效代谢需求。

三、心血管系统:高压循环的“能量泵”

四腔心脏与高动脉血压

暴龙类心脏收缩压达300mmHg(长颈鹿的2倍),确保15米高处的脑部供血。腕龙血红蛋白的氧亲和力(P50值=18mmHg)和携氧容量(30ml/100ml血液)均优于人类,适应低氧环境。

尾部热交换机制

梁龙尾部静脉网可回收60%体热,形成节能机制,减少极端环境下的能量消耗。

四、消化系统:高效分解的“生物发酵罐”

肠道发酵室

蜥脚类恐龙的肠道发酵室容积达3000升,可消化60%的纤维素,日产甲烷2000升(温室效应贡献者)。发酵产热使核心体温恒定在38±2℃,突破高海拔低温限制。

胃石研磨系统

鸭嘴龙胃石可将植物纤维粉碎至0.1毫米级,热容达4kJ/K,缓冲昼夜温差对消化系统的影响。

五、行为适应:迁徙与群体智慧的“生存策略”

垂直与纬度迁徙

角龙类随季节变化在海拔2000米范围内迁移,鸭嘴龙群每年迁徙3000公里(现代驯鹿的10倍),通过空间移动规避环境压力。

次声波通信

蜥脚类恐龙通过次声波(<20Hz)在100公里内传递信息,群体转向精度达±3°,协调大规模迁徙行为。

六、繁殖策略:环境适应的“基因优化”

蛋壳透气性调控

白垩纪晚期恐龙蛋壳孔隙率增加15%,精确控制CO₂排放,适应温度波动。

巢温调节技术

窃蛋龙类用腐烂植物堆砌巢穴,温度恒定32℃;梁龙巢穴呈放射状排列,最大化利用太阳辐射。

科学意义:颠覆传统认知的“生理革命”

高海拔恐龙的生理特征直接挑战传统理论:

呼吸系统:气囊与单向气流设计证明恐龙具备高效氧气循环能力,支持其大型化体型。

代谢机制:过渡型代谢率与羽毛保温的结合,解释了恐龙在极端气候中的生存优势。

生态适应性:从呼吸到消化的全面优化,揭示恐龙如何通过生理创新填补生态空缺,成为中生代地球的主导者。

这些发现不仅重构了恐龙的生理图谱,更为现代生物应对气候变化提供了进化模板,证明生命在极端环境中的适应潜力远超传统认知。

评论列表