马里亚纳海沟探测:发现塑料微粒的深海机器人失联事件

一、深海机器人失联事件

日本“海沟”号失联事件

时间:2003年5月29日

地点:日本南部太平洋海域

事件经过:“海沟”号正在进行海底地震研究时,因台风预警母船决定收回探测器。然而,在回收过程中,“海沟”号与母船相连的控制拴链断开,导致探测器失联。尽管科学家们曾短暂收到“海沟”号的求助信号,但很快信号就消失了。一个月后,日本海洋科技中心宣布“海沟”号丢失。

影响:“海沟”号曾创下世界潜水深度纪录,为太平洋地区地震和人类医药领域研究做出巨大贡献。其失联对人类的深海探索造成了沉重打击。

美国“海神”号相关情况

背景:“海神”号是由美国伍兹霍尔海洋研究所研制的深海探测设备,主要用于马里亚纳海沟等极端深度的海洋探索。

事件:虽然“海神”号本身并未发生失联事件,但深海探测的复杂性和不确定性意味着任何探测器都可能面临类似风险。

二、马里亚纳海沟发现塑料微粒

发现情况

时间:近年来多次探测均有所发现

地点:马里亚纳海沟最深处“挑战者深渊”

发现内容:科学家在马里亚纳海沟的最深处发现了塑料垃圾和微塑料。这些塑料垃圾不仅来自海洋表层,还可能通过海洋环流等途径深入海底。

影响与警示

环境影响:塑料垃圾和微塑料的存在对海洋环境和生物造成了无法估量的伤害。它们可能被海洋生物误食,导致中毒甚至死亡;还可能通过食物链进入人类体内,对人类健康造成潜在威胁。

科学警示:这一发现给人类敲响了警钟,表明塑料污染已经不再局限于海洋的浅层或特定区域,而是无处不在、无孔不入。

三、失联事件与发现塑料微粒的关系

无直接关联:深海机器人失联事件与发现塑料微粒并无直接因果关系。失联事件主要反映了深海探测的技术挑战和不确定性;而发现塑料微粒则揭示了海洋污染的严重性和普遍性。

共同警示:两者共同警示我们,深海并非远离尘世的“净土”,而是同样受到人类活动的影响和破坏。我们需要更加重视海洋保护和环境治理工作。

发现塑料微粒的详细过程是怎样的?

一、探测背景与目标设定

马里亚纳海沟作为地球最深处,其环境极端且远离人类活动区域,被视为研究海洋污染的理想场所。科学家旨在通过探测该区域的水体和沉积物,评估人类活动对深海环境的影响,特别是塑料污染的渗透程度。

二、探测技术与设备应用

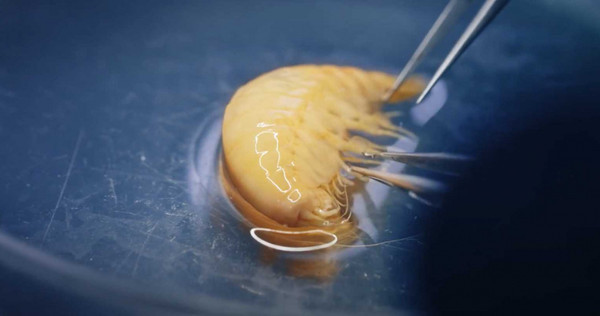

科学家使用了先进的深海探测设备,如中国的“奋斗者”号载人潜水器,这些设备能够承受极端水压并精确采集样本。探测过程中,设备在马里亚纳海沟的不同深度(如2673-10908米)进行水体和沉积物采样,确保数据的全面性和准确性。

三、样本采集与数据分析

水体样本采集:在特定深度采集海水样本,分析其中微塑料的含量和分布。数据显示,马里亚纳海沟底层海水中微塑料含量为2.06-13.51个/L,显著高于开放大洋表层及次表层水。

沉积物样本采集:采集表层沉积物样本,分析其中塑料微粒的含量。结果显示,沉积物中塑料微粒的含量更高,达到200-2200个/L,明显高于大多数深海沉积物。

全球数据对比:科学家综合了2014年至2024年间全球1885个记录站的深度剖面数据,发现微塑料在海洋中的分布受其大小影响,部分微塑料可能进入碳循环。

四、发现结果与科学意义

发现结果:在马里亚纳海沟的最深处,科学家发现了高浓度的塑料微粒,包括微塑料和较大的塑料碎片。这些塑料微粒可能来自海洋表层,通过海流、生物摄食等途径深入海底。

科学意义:

揭示污染范围:这一发现表明塑料污染已经渗透到地球最深处,对深海生态系统构成潜在威胁。

警示人类活动:塑料微粒的存在反映了人类活动对海洋环境的广泛影响,即使在最偏远的深海区域也未能幸免。

推动研究深入:为科学家提供了研究塑料污染在深海环境中行为、影响及治理策略的重要数据。

五、后续研究与治理建议

深入研究:科学家将继续研究塑料微粒在深海环境中的分布、行为和影响,以制定更有效的治理策略。

治理建议:

减少塑料使用:倡导减少一次性塑料产品的使用,推广可降解材料。

加强垃圾分类:推行更严格的垃圾分类和处理制度,减少塑料制品的生产和使用。

国际合作:加强国际合作,共同应对塑料污染这一全球性挑战。

评论列表