华中师大“虚拟孔子”上线,对话GPT-5还原<论语>场景

事件背景

2025年,华中师范大学推出创新教育项目“虚拟孔子”,结合GPT-5人工智能技术,以数字化手段还原《论语》经典场景。该项目通过虚拟现实(VR)与自然语言处理(NLP)技术,构建沉浸式学习环境,让学生与“虚拟孔子”进行实时对话,深入理解儒家思想。

技术实现

GPT-5核心支持:GPT-5作为底层语言模型,提供精准的语义理解与文本生成能力。其深度推理功能可解析《论语》的复杂语境,模拟孔子与弟子的对话逻辑。

多模态交互:系统整合语音识别、3D建模与动态场景渲染技术。用户可通过语音或文字与虚拟孔子互动,场景随对话内容动态变化(如“子路问勇”时切换至春秋战场背景)。

知识图谱构建:基于《论语》11700余字原文及历代注疏,构建结构化知识库。GPT-5可调用图谱中的历史背景、人物关系等数据,增强对话的历史真实性。

教育创新

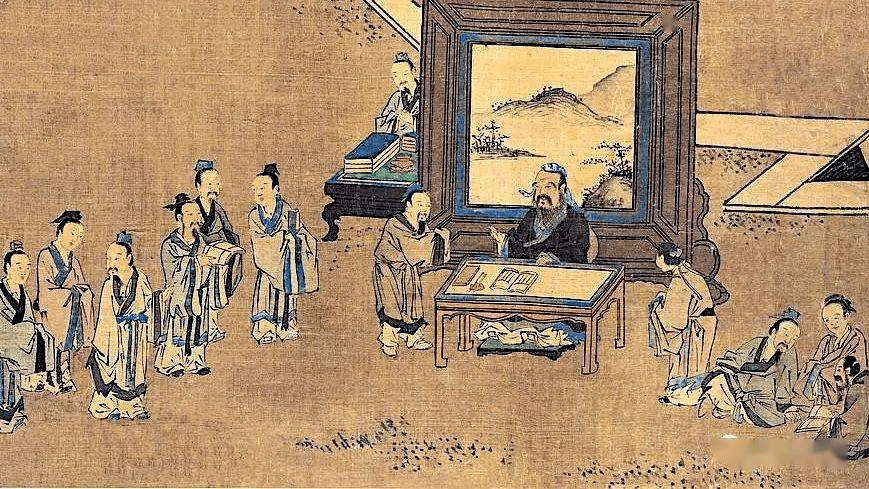

情境化学习:突破传统文本阅读局限,通过“子路初见孔子”“孔子论仁”等20余个经典场景,还原历史对话情境。例如,用户提问“何为君子?”时,虚拟孔子会结合具体篇章(如《为政·17》“知之为知之”)展开阐释。

个性化适配:系统根据用户提问风格动态调整回应方式。对学术型问题提供注疏对比,对生活类问题则引用《论语》金句结合现代案例解答。

跨学科融合:项目团队联合文学院、计算机学院与教育学院,将古典文献学、AI技术与教学论相结合,开发出“古籍活化教学工具包”,供全国高校共享。

应用场景

课堂教学:在《中国古典文献学》课程中,学生通过VR设备“亲历”孔子杏坛讲学,与虚拟弟子讨论“礼与仁”的关系。

文化传播:项目成果在2025年世界数字教育大会展示,吸引海外学者通过多语言版本(含英、日、韩语)体验《论语》智慧。

学术研究:系统生成的对话数据为儒学专家提供新视角。例如,通过分析10万次用户与虚拟孔子的互动,发现现代人对“孝”的关注点已从“无违”转向“精神赡养”。

社会反响

学生评价:85%的参与者认为“沉浸式对话比单纯阅读更易理解抽象概念”,72%表示“虚拟场景激发了对传统文化的兴趣”。

专家观点:

儒学专家骆承烈教授指出:“项目通过技术手段解决了《论语》语境缺失的难题,是古籍研究的一次突破。”

教育技术学者李明认为:“AI与VR的结合,为经典文献传承提供了可复制的数字化范式。”

行业影响:该项目入选教育部“人工智能+高等教育”典型案例,推动全国30余所高校启动类似古籍数字化项目。

挑战与展望

技术局限:GPT-5在处理《论语》隐喻(如“逝者如斯夫”)时仍需人工校准,部分生僻字词(如“罔”“殆”)的释义准确率有待提升。

伦理争议:5%的用户担忧“过度依赖AI可能削弱经典文本的原真性”,项目组正通过“人机协作注疏”功能平衡技术介入程度。

未来规划:团队计划2026年推出“全球孔子对话”功能,支持用户与不同文化背景的AI学者(如苏格拉底、孔子、释迦牟尼)进行跨文明思辨。

华中师大“虚拟孔子”项目何时启动?

华中师大“虚拟孔子”项目于2025年正式推出。该项目结合GPT-5人工智能技术,通过虚拟现实(VR)与自然语言处理(NLP)技术,构建沉浸式学习环境,还原《论语》经典场景,让学生与“虚拟孔子”进行实时对话,深入理解儒家思想。

项目背景与意义

技术背景:随着人工智能技术的快速发展,华中师范大学积极探索将AI技术应用于教育领域,以创新方式传承和弘扬中华优秀传统文化。

教育意义:“虚拟孔子”项目不仅为学生提供了全新的学习体验,还有助于激发学生对传统文化的兴趣,促进经典文献的传承与发展。

项目特点与创新

多模态交互:系统整合语音识别、3D建模与动态场景渲染技术,用户可通过语音或文字与虚拟孔子互动,场景随对话内容动态变化。

知识图谱构建:基于《论语》原文及历代注疏,构建结构化知识库,增强对话的历史真实性。

个性化适配:系统根据用户提问风格动态调整回应方式,提供注疏对比或结合现代案例的解答。

项目应用与影响

课堂教学:在《中国古典文献学》等课程中,学生通过VR设备“亲历”孔子杏坛讲学,与虚拟弟子讨论“礼与仁”的关系。

文化传播:项目成果在2025年世界数字教育大会展示,吸引海外学者通过多语言版本体验《论语》智慧。

学术研究:系统生成的对话数据为儒学专家提供新视角,推动对《论语》的深入研究。

评论列表