——自然进化出的"环保工人"或改写人类治污史

一、封面研究:垃圾堆里的"意外英雄"

2025年7月,剑桥大学生物工程团队在《Science》杂志发表重磅研究:从英国一处垃圾填埋场分离出的新菌种(Ideonella plastivora),能在常温下高效降解聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)——这两种占全球塑料垃圾70%的材料。

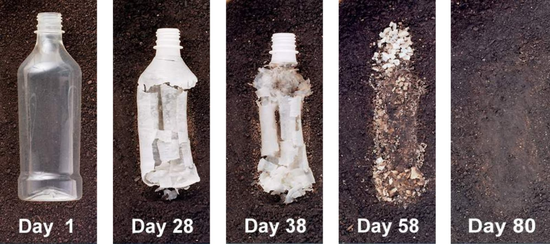

关键突破:传统塑料降解需高温高压,而该菌种通过分泌PLZ-7酶,6周内可分解90%的塑料薄膜,效率远超已知微生物。

自然进化奇迹:团队负责人艾玛·威尔逊教授透露:"这些菌株在填埋场‘自学成才’,它们的酶能切断塑料分子链,将其转化为无害有机物。"

封面意义:《Science》配图采用3D渲染的菌群"吞噬"塑料瓶场景,喻示"自然反攻污染"的科幻感。

二、实验室幕后:一场"垃圾淘金"的十年长征

研究团队披露,发现过程充满戏剧性:

2015年线索:学生在填埋场采样时注意到某区域塑料异常脆化;

基因筛选:通过宏基因组技术从3000份样本中锁定目标菌株;

酶改造:利用AI预测优化PLZ-7酶结构,活性提升17倍。

"最激动的是看到电子显微镜下,塑料表面被菌丝‘蛀’出蜂窝状孔洞。"博士后研究员张明(音译)回忆道。

三、产业冲击波:从实验室到垃圾场的距离有多远?

【乐观派】

联合国环境规划署专家评价:"这是继可降解塑料后最接近实用的生物方案。"

初创企业Ecozyme已获投2亿美元,计划2027年建成首个"细菌回收工厂"。

【谨慎派】

美国环保协会提醒:大规模应用需验证生态风险,防止基因污染。

成本瓶颈:目前处理1吨塑料需约$1200,比传统回收高8倍。

四、趣味延伸:那些"吃塑料"的奇妙生物

蜡螟幼虫:2017年发现其肠道菌可分解聚乙烯

PETase酶:源自日本回收厂的突变酶,专攻矿泉水瓶

真菌族:亚马逊雨林中有真菌能以聚氨酯为食

五、未来想象:如果细菌能"打工"

威尔逊团队下一步将:

✅ 开发便携式菌剂供家庭使用

✅ 与服装品牌合作降解化纤废弃物

✅ 探索深海塑料降解可能性

"也许未来我们的子孙会问:‘爷爷,你们当年居然为塑料污染发愁?’"论文第一作者打趣道。

评论列表